「死中活あり」 到知出版 月刊「到知より」

21.11.26

第三次世界大戦とも言える、出口の見えないコロナ危機の長いトンネルをいかに

歩んでいけば良いのか? 会社創業から45年間の数々の危機を思い起こしながら、

「死中に活あり」を考えてみたいと思います。

東洋学の泰斗・安岡正篤師に「六中観」なる言葉がある。

人物を修錬するための方途を説いた言葉である。

忙中関あり―どんな忙しい中でも閑はつくれるし、またそういう余裕を持たなければならない。

苦中楽あり―どんな苦しみの中にも楽は見つけられる。

死中活あり―もう駄目だという状況の中にも必ず活路はある。

壺中天あり―どんな境涯の中でも自分独自の別天地を持つ。

意中人あり―尊敬する人、相許す人を持つ

腹中書あり―頭の知識ではなく人間の土台をつくる書物を腹に持つ。

「六中観」は安岡師の自作と思われるが、師自身「私は平生窃かに比の観をなくして、

如何なる場合も決して絶望したり、仕事に負けたり、屈託したり、

精神的空虚に陥らないように心がけている」(安岡正篤一日一言)と語っている。

私たちも安岡師のこの姿勢に学びたいものである。

本号のテーマは、この「六中観」から昨今の時流に鑑み、「死中活あり」を選んだ。

改めて「六中観」を読み返してみると、他の五中観はすべて、死中に活を開くために

必要な要因のように思える。

平素より五中観を心がけ、熟達している人物にして、初めて、

死中に活路をひらくことができるのだ、と安岡師は言われているように思える。

松下幸之助も死中に活をひらいた人である。

「小学校中退で丁雑奉公に出て、二十三歳で独立、五十歳で敗戦を迎え、

そして思いもよらなかった財閥指定で追放だといわれたのですから、

絶対納得できるものではありません。素直になろうにも、素直になれない。

けれども素直にならなければ自分は生きていけない」(松下幸之助叱られ問答)

この葛藤の中で松下幸之助は「素直になるしかない」と思い定め、

新たな一歩を踏み出したのだろう。

幸之助の「素直の一段になる」修錬は、ここから始まったのではないかと思われる。

幸之助のこんな言葉がある。

「現実を不定してもいけない。是認してもいけない。容認しなければならない」

現実を否定しても是認しても、現実は変わらない。容認する。

即ち現実をありのままに抱きかかえて、そこから一歩を踏み出すことが大事だ、

ということだろう。

死中に活をひらくために忘れてはならない心得である。

最後に、松下幸之助がその体験からつかみ取った、人生の急所を衝いた言葉を二つ紹介したい。

■「悲運と思われる時でも、決して、悲観し失望してはいけない。

その日その日を必死に生き抜くことが大事。

そのうちきっと、思いもしない道がひらけてくる」

■「九十であろうが百であろうが、生きている間はやるべきことをやる。

人間は行き詰まるということは絶対にない。行き詰まるということは、

自分で行き詰ったと思うだけのことである」

忙中の閑、一人静かに噛み締め、自分の糧としたい。

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 4月度

21.10.25

「人間力と仕事力が身につく

仕事ができる人はここが違う・・・・・

どのような仕事に係わらず

仕事ができる人は何かが違う・・・・・

その何かの一つ「人間力」を磨くため

本書の365人のお話しをご紹介させて頂いております。

人生で真剣勝負した人の言葉は、詩人の言葉のように光る

1. 仕事は祈りである 平澤興 京都大学元総長

賢いと燃ゆることができないですね。燃ゆるためには愚かさがいる。愚かさは力です。

それは、私は四十年間、大学にいて、そう思います。

だから、優等生もいいけどね。優等生のやり得る仕事は大抵、型が決まっている。

本当に世の中に大きな光を与えるのは、必ずしも、いわゆる優等生だけではない。

部長とか課長とか、そんなところにさっとなるのは優等生が多いようですが、

日本の将来に大きな変化を与えて、自ら進むべき道を断固として守っていくというようなのは、

むしろ優等生ではない方に多いくらいです。

だから、やっぱり、ある意味では愚かさね。損とか得なんていうことは考えないで、

ひたむきに行く人ですね。

私の友達の青柳安誠。京大の外科部医で、外科では日本一の人です。

この人が言っていましたが、仕事は祈りである、と。執刀する瞬間、祈るんですね。

最善を尽くすだけじゃ、まだ足らないんで、どうぞ、この手術が上手くいきますようにと、祈る。

これはやっぱり、すごいと思います。

この男が、「器用な人では外科の名人にはなれん」と言っていました。

それはね、いろんな外科の方式がある。長い歴史を通してね。人によっては、

血管の走り方が違ったり、神経の走り方が違ったりしてる人がある。

そういう場合までも考えて、間違いを起こさないようにというのが、長い伝統の手術だそうです。

ところが、器用な人がやるとね、目先だけでさっとやる。一見誠に器用だが、

時に思わぬ間違いを起こす。何分間で盲腸の手術をしたなんていうのは、これは愚かなことで、

そういう医者はもう本当の意味で一人前の医者ではないと思う。

誰がやってもできるようなことにも、なお祈りを込めて、百やれば百、絶対に間違いを起こさん

という、これが真の名人だ、と。

私もそうだと思います。

新聞、雑誌などをみてると、世の中の人は悪人ばかりのような気がするが、

にも拘わらず、世の中が何となしに前へ行っているのは、案外、世間でいうほどは悪人ばかりでなく、

いい人が多いということじゃないかと思ったりしています。普通、みえないところで、

いいことをしている人が多いのですね。

だから、社会はいわゆる有名人に支えられておるよりも、むしろ無名のそういう人たちに

支えられておるのではないでしょうか。

最善を尽くすのは当たり前、誰にでも出来るような手術でも、

なお祈りを込めて、絶対に間違いを起さないという。

これが真の名人なのですね!

2.運気を上げるための四つのポイント 佐々木洋 花巻東高校野球部監督

私はずっと「おまえは運がいい、運がいい」と言われ続けているんですね。

「菊池雄星を獲得できて運がいい」とか「棚ボタで選抜に出て準優勝した」とか言われてですね、

前は「俺だって努力しているんだ」とムッとしていました。

でも最近、運というのは、運をつかむために自らをコントロールしている人のもとにしか

来ないんだなと分かって、素直に喜べるようになりました。

では自分の何をコントロールしているかというと、一つは言葉です。

二つ目は一緒にいる人。親は選べませんが、友人は選べますよね。

あるいは自分の意思で誰にでも会いに行って刺激を受けることができるわけです。

三つ目が表情、態度、姿勢、身だしなみ。

二つ目にも通じますが、チャラチャラした格好をしている子はやはりそういう友達と一緒にいます。

また野球でも逆転されてシュンとしたり、点を入れて大騒ぎしているチームには

あまり脅威を感じないんですね。逆に負けている時に笑顔でファイティングポーズとかが出る

チームって怖いなと思う。特に監督が不安になったりすると一瞬でチーム全体に伝染しますから、

表情、態度のコントロールは常に心掛けています。

そして最後はやっぱり感謝と謙虚さですね。とにかく敵をつくらず、味方をつくることが

運を呼び込んでくると思います。

例えば、うちのチームは宿泊したホテルから帰る時はすごくきれいに掃除させるんです。

甲子園の時もホテルの方が、

「花巻東の使った後はベッドメイクが要らないくらいきれいにしてくれた」

と喜ばれまして、ホテルの人たちが球場までわざわざ応援に来てくれたりしたんです。

彼(菊池)は例えばゴミが落ちているのを見ると「神様が自分を試している」と思うと

話していました。そうやって、いつも神様が自分を見ていると思っているんです。

それから私が前にうちの選手たちに、「成功している会社の社長さんの家を探っていったら

一つだけ共通項があって、どの家もトイレの蓋が閉まっていたらしい」

と話したら、どこに行っても蓋を閉めて回っています。

態度が横柄だったり、悪口ばっかり言っているチームは人がどんどん遠ざかっていきます。

謙虚にしていると味方が増え、その人たちに感謝の気持ちを伝えると、

さらに応援してくれるようになる。

何をやってもツイている人と、何をやっても空回りする人の差はこの四つではないかと思っています。

「人生はどのような人と出逢うかで決まる」と言われています。

佐々木監督の実体験に基づいた、運気が上がるポイントは四つですが、

それらのベースはやはり「感謝」と「謙虚」でした。

3.「信用」は使ってはならない 黒田暲之助 コクヨ会長

人の信を得るということ、つまり信用を築き上げるということは

一朝一夕にできないことは皆さんよくご存じです。

創業して間もない企業や中小企業は、何とかして信用のある企業といわれるように

なりたいと、トップから一般社員まで大変な努力を続けておられると思います。

こうして真剣な努力を続けているとその成果が上がってきて、

信用のある会社だといわれるようになります。

問題はその後です。ある程度信用ができてくると、それを使い始める。

会社や社員の姿勢がだんだん高くなってくるわけです。

つまり「君、それくらいのことは何とかできんのか」ということで、

無理を言うことが起こってくる。こちらが無理を言わなくても、先方から

「支払いはそんな早くしてもらわなくても」と言ってくれるようになる。

納期が多少無理でも、徹夜してでも間に合わせてくれるようになる。

しかしそれに甘えて信用を使い出すと、長い年月をかけ、血のにじむような

努力によって蓄積してきた信用が取り崩されてしまう。

先代はこのことを戒めて、次のように言いました。

「信用は世間からもらった切符や。十枚あっても、一枚使えば九枚になり、

また一枚使えば八枚、といった具合に減ってしまう。気を許すと、あっという間に

信用がなくなってしまう。特に、“上が行えば下これを習う”で、

上に立つ者ほど注意しなければいけない」と。

金は使ったら減るのは分かるが、信用というのは目に見えないだけに

減ることが分からない。

先代はさらに、

「信用は使ってはならない、使わなければどんどん増えていく」

とも言っていました。

使えば減るというのは当たり前のことなのにできない。

事業をやるからにはどなたも最初は分かっていると思います。

要はそれを続けるかどうかです。

創業者の時代は見事にできていたものが、年を経てくると信用よりも

銭金のほうが大事、あるいは建物が立派なほうが大事、という具合に

価値そのものが変わってくる。

幸せなことに私どもは大事なことが変わらなかった。何も人さまの前へ出て

話すようなことではないんです。もう本当に三度三度のおまんま食べるぐらいの

当たり前のことばっかりなんですが、当たり前のことがなかなか続かないんですね。

お金は使えば減るのは分かるが、信用は目に見えないだけに減る事が分からない。

「信用を使わない」ことを心に刻み込みたいと思います。

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』

藤尾秀昭 監:致知出版社より

「愛語」道元禅師 到知出版社「人間メルマガ」より

21.09.27

愛に満ちた言葉はその人の人生を大きく変える。

このことを道元禅師は「愛語」の二字で表現しました。

仏教の教えを分かりやすい言葉で説くことで定評がある曹洞宗長徳寺住職の酒井大岳さんに、

地元、群馬県吾妻郡の高校で書道講師をしていた若かりし時の逸話を交えながら、

「愛語」の力についてお話しいただきます。

※右手を失った少女と園長先生との約束 酒井大岳

ある書道の時間のことです。教壇から見ていると、筆の持ち方がおかしい女子生徒がいました。

傍に寄って「その持ち方は違うよ」と言おうとした私は咄嗟にその言葉を呑み込みました。

彼女の右手は義手だったのです。

「大変だろうけど頑張ってね」と自然に言葉を変えた私に

「はい、ありがとうございます」と明るく爽やかな答えを返してくれました。

彼女は湯島今日子(仮名)といいます。

ハンディがあることを感じさせないくらい勉強もスポーツも掃除も見事にこなす子でした。

もちろん、書道の腕前もなかなかのものでした。

3年生の時の運動会で、彼女は皆と一緒にダンスに出場していました。

1メートルほどの青い布を左右の手に巧みに持ち替えながら、音楽に合わせて踊る姿に

感動を抑えられなかった私は、彼女に手紙を書きました。

「今日のダンスは一際見事だった。校長先生もいたく感動していた。私たちが知らないところで

どんな苦労があったのか、あの布捌きの秘密を私たちに教えてほしい」という内容です。

4日後、彼女から便箋17枚にも及ぶ手紙が届きました。

ダンスの布については義手の親指と人差し指の間に両面テープを貼って持ち替えていたとのことで、

「先生のところまでは届かなかったかもしれませんが、テープから布が離れる時、

ジュッという音がしていました。その音は私にしか聞こえない寂しい音です」と書かれてありました。

「寂しい音」

この言葉に私は心の奥に秘めた人には言えない彼女の苦しみを見た思いがしました。

17枚の便箋に書かれてあったのはそれだけではありません。

そこには生まれてから今日まで彼女が生きてきた道が綿々と綴られていました。

* * * * *

彼女が右手を失ったのは3歳の時でした。

家族が目を離した隙に囲炉裏に落ちて手が焼けてしまったのです。

切断手術をする度に腕が短くなり、最後には肘と肩の中間の位置くらいから義手を

取り付けなくてはならなくなりました。

彼女は、小学校入学までの3年間、事故や病気で体が不自由になった子供たちの施設に

預けられることになりました。

「友達と仲良くするんだよ」と言って去った両親の後ろ姿をニコニコと笑顔で見送った後、

施設の中で3日間泣き通したといいます。

しかし、それ以降は一度も泣くことなく、仲間とともに3年間を過ごすのです。

そして、いよいよ施設を出る時、

庭の隅にある大きな銀杏の木にぽっかり空いた洞の中で、園長先生が彼女を膝に乗せて

このような話をされました。

「今日子ちゃんがここに来てからもう3年になるね。

明日家に帰るけども、帰ってから少しすると今度は小学校に入学する。

でも、今日子ちゃんは3年もここに来ていたから、知らないお友達ばかりだと思うの。

そうすると、同じ年の子供たちが周りに集まってきて、

今日子ちゃんの手は一つしかないの?

なにその手?

と不思議がるかもしれない。

だけど、その時に怒ったり泣いたり隠れたりしては駄目。

その時は辛いだろうけど笑顔でお手々を見せてあげてちょうだい。

そして『小さい時に火傷してしまったの。お父ちゃんは私を抱っこしてねんねする時、

この短い手を丸ちゃん可愛い、丸ちゃん可愛いとなでてくれるの』と話しなさい。いい?」

彼女が「はい」と元気な明るい返事をすると、

園長先生は、彼女をぎゅっと抱きしめて声をころして泣きました。

彼女も園長先生の大きな懐に飛び込んで3年ぶりに声を限りに泣いたそうです。

故郷に帰って小学校に入った彼女を待っていたのは、案の定「その手、気持ち悪い」

という子供たちの反応でした。

しかし彼女は、園長先生との約束どおり、

腕を見せては「これは丸ちゃんという名前なの」と明るく笑いました。

すると皆うつむき、それから誰もいじめる子はいなくなったといいます。

* * * * *

私が教室で愛語について話した時、

彼女は「酒井先生は愛語という言葉があると黒板に書いて教えてくれたけど、

園長先生が私にしてくれたお話がまさに愛語だったのだと思います」

と感想を語ってくれました。

彼女はその後、大学を出て

「辛い思いをしている子供たちのために一生を捧げたい」

と千葉県にある肢体不自由児の施設に就職。

いまでも時々、写真や手紙などを送ってくれています。

この湯島今日子さんの話をとおして私は思うことがあります。

それは愛語とは決して優しく温かい言葉だけではないということです。

「怒ったり泣いたり隠れたりしてはいけません」

「義手をはずして腕を見せなさい」という園長先生の言葉は

彼女にとってどれほど酷で、苦しいものだったか。

想像するにあまりあります。

しかし、彼女はこの言葉に誰よりも深い愛情を感じとり、

その苦しみを明るく乗り越えていったのです。

園長先生もまた、幸せを思う一心で、あえて厳しい言葉を

6歳の彼女に伝えたのだと思うのです。

私は優しい愛語を「春風心」

厳しい愛語を「秋霜心」と呼んでいます。

秋の霜と聞くだけで身が締まるのを感じますが、それだけにその言葉は

私たちを強く見覚めさせ、変えていく力があります。

その時は「ちくしょう」と思っても長い時間が経過した後で

「あの時のあの一語がなかったら、いまの自分はなかった」と感謝せざるを得ない。

そういう体験をした人も多いことでしょう。

「父は打ち母は抱くの親ごころ」

かつて読んだ仏教書にあった言葉ですが、噛みしめるほど味わい深いものがあります。

『月刊「致知」10月号「道元禅師の愛語の心に学ぶ」から一部抜粋したものです』

「吉田文和人間力研究所」の言葉の中から私が撰ばせて頂いた

「人生庭訓」の中に次の言葉があります。

その一言が人を殺し、また人を活かす

今日、自分は何人の人を殺したか

今日、自分は何人の人を活かしたか

「愛語」でもって人を活かしたいですね!

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 3月度

21.08.05

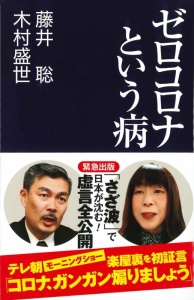

コロナ禍が際限なく続く中、京都大学大学院の教授で、

元内閣官房参与の藤井聡さんと、

元厚労省医系技官の木村盛世さんの共著

コロナでばれた「日本」

テレビ・専門家・医師会・分科会を徹底批判した

『ゼロコロナという病』と、

コロナワクチンに関する日本政府の公式文書だけを

出典として解説された

「ワクチンどうする?迷っているパパさんと

ママさん達へ」を

ご紹介して、コロナ関連の情報をお伝えするのを

一段落させていただきます。

1.一番よい会社の条件

柳井正 ファーストリテイリング会長兼社長

ドラッカーは企業経営の本質というものを、こんな言葉で表現しています。

「企業の目的として有効な定義は一つしかない。すなわち、顧客の創造で

ある」

ビジネスをやるというのは、結局そういうことですよね。お客様が

いない限り、ビジネスは成立しない、という当たり前のこと。

近頃、会社は誰のものかということが論じられ、株主のものとか、

社員のものとかよく言われるんですが、「お客様のもの」ですよね。

お客様に奉仕する集団が会社であり、それをいかにうまく経営して

収益を上げるかという競争をしている。ドラッカーはそういう、

会社というものの本質を見抜いたんじゃないですか。

でもほとんどの場合、表面的なことばかりとらわれていて、会社は

何のためにあって、そこで仕事をする人は何をしないといけないのかを

掴まずに仕事をしている人や、会社自体が存在する。

僕が考える一番いい会社とは、末端の社員でも自分がトップの経営者だと

思っている会社。自分が全部のことを決められるし、この会社を支えている、

あるいはコントロールしていると思える社員がたくさんいる会社です。

それが、大会社になってくると、会社に使われるようになるんですね。

自分が会社を使うんじゃなく、会社に使われる。そして自分が下っ端だと

思った瞬間にダメになる。

我われの会社でいえば、部長級や課長級がそうなんですが、自分の立ち位置に

とらわれ過ぎ。それぞれの人が自分の立ち位置で物事を考えるから、ごく限られた

範囲内でしか物事が見えない。そして全部見えていなくて失敗している。

ですから一度、自分もトップの経営者だと思って、上からいまの仕事を見直したら、

すごくよくなるように思います。

結局、サラリーマン意識じゃダメなんですよ。自分は会社という場所に、

「自営業」をするために来ている。自分は給料を貰っている立場だとかじゃなしに、

自分が会社を食わせてる、というふうに思わないといけないと思います。

仕事が面白いと思うためには、自分がそこに本当に懸けないと、絶対に

そうは思えない。中途半端な気持ちでやっていたら、面白くも

何ともないですよね。

医療保険制度にドップリ浸かった対症療法だけの現在の医療が「顧客の創造」に繋がるとはとても考えられません。

内閣府のHPに記載されている「ムーンショット計画」の目標に

「2050年までに、人が身体・脳・空間・時間の制約から解放された社会を実現」という項目があります。

そのビジョンの中にあります。

「100歳まで健康不安なく。人生を楽しめる社会の実現」

に対応できるシステムを構築することが、医療ビジネスにおける「顧客の創造」に繋がるのではないでしょうか?

積極的プラス思考型人間になれ

国分秀男 東北福祉大学特任教授・元古川商業高等学校女子バレーボール部監督

合計七十七回全国大会に出場して、十二回全国制覇(全国私学大会含む)しました。

しかし、それは裏を返せば優勝したのは十二回だけで、あとの六十五回は全部負けた

とも言えます。

勝てば勝ったで、好むと好まざるとに拘わらず敵が増え、いいようもない

わびしさや、孤独感と戦わなければなりません。

人は成功した部分だけを見て他人を羨んだりしますが、その陰には何十倍、

何百倍もの苦しみがあるものです。

長い人生、誰もが苦しい場面に遭遇する時があります。

しかし、それをどう受け止めるかが大事です。

これまでたくさんの人を見てきましたが、概ね三つのタイプに分かれると思います。

一つは苦しくなると「もうダメだ、無理だ」と思う「絶望諦め型」

二つ目は「嫌だけど、しょうがないからやるか」という「消極的納得型」

そして三つ目は「この苦しみが俺を磨いてくれる。これを乗り越えれば一つ賢くなれる」

という「積極的プラス思考型」

結局、歴史に名を残すような偉人や成功者は、三番目の人間からしか生まれません。

一、二、三のどのタイプの人間になるかは考え方一つです。

お金がかかるわけじゃない、努力がいるわけでもない。

時間もかからない。物事の見方をちょっと変えるだけでいい。

しかし、人はなかなかその考え方を変えることができません。

だから偉人の話を聞き、良書を読むのです。

過去に事を成し遂げた人たちがどうやって困難を乗り越えてきたか、

それに触れることで考え方を変えることができると思います。

私は辛い時はいつも「俺よりももっと苦しい目に遭って頑張った人が

いたじゃないか。あの人ができたんだから、俺だって乗り越えられる」

と言い聞かせ、夢に食らいついてきました。

この世で我慢の時なくして夢を実現した人は一人もいません。

夢を追うなら、わが身に降りかかるすべてを積極的プラス思考で受け止め、

簡単に諦めないこと。それが人生を開発していく基本ではないかと思います。

「艱難辛苦は汝を珠にす」は西洋のことわざ「逆境が人を作る」を和訳したものらしいですが、

世の東西を問わず、人は多くの難儀なこと辛いことを経験しなければ立派な人にはなれないみたいです。

高名な教育者、森信三先生も、

「甘えようにも甘えることが出来ないような酷烈な境遇に放り込まれることが、

人間が真に確立するためには絶対に必要だ」と言われてます。

最大の危機は、低過ぎる目標を達成すること

鍵山 秀三郎 日本を美しくする会相談役

人生にも仕事にも問題はつきものです。会社も国も世界も、実に

たくさんの問題が日々発生しております。

そこで勘違いしやすいのが、あんな問題が起こったから自分は

こうなってしまった、というふうに問題のせいにすることです。

これは大きな見当違いで、問題が起きたことは問題ではないのです。

それにどう対処するか、それによって皆さんの仕事も、人生も

変わっていくのです。問題によって人生がダメになるということは

ありません。すべて対処の仕方です。

もちろん、そこで失敗することもあるでしょうが、失敗することは

問題ではありません。私など失敗だらけです。しかし失敗から

すべて学んできました。ですから、失敗がすべて次の成功への

エネルギーになったのです。失敗を恐れて何もしないことのほうが

よほどいけない。

ミケランジェロは、

「最大の危機は、目標が高過ぎて達成できないことではない。

目標が低過ぎて、その低い目標を達成してしまうことだ」

と述べています。

まさにその通りでございまして、皆さん方にはぜひ、自分の手に

余るくらいの大きな目標を設定して挑戦していただきたく

思います。もちろん目標が大きければ大きいほど、大きな壁が

立ちはだかるものです。時には、とても自分には乗り越えられないと

思うこともあるかもしれませんが、乗り越える必要はないんです。

そこに穴を開けてくぐり抜けていけばいいのです。

イギリスの首相を務めたベンジャミン・ディズレーリは、

「いかなる教育も、逆境から学べるものには敵わない」

と言っています。では、逆境に遭うことがすべてかといえば、

そうではありません。日頃から様々なことを通じて学んで

いるからこそ、逆境から学べるのであって、何の備えも

ない人が逆境に遭うと、そこで潰れてしまいます。

やはり、大事なことは、日々いろんな人や書物から学んで、

それを自分の血肉にしていくことだと思います。

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』

藤尾秀昭 監 致知出版社 より

・失敗することが問題ではなく、何もしないことが問題。

・最大の危機は低い目標を達成してしまうこと。

・いかなる教育も逆境から学べるものには敵わない。

・大事なことは、日々いろいろな人や書物から学んで自分の血肉にしていくこと。

月刊「致知」巻頭の言葉 7月号より

21.07.02

2年目に突入したコロナインフォデミックの中、メディアの偏った情報に惑わされることなく、

強い知性を持ち続ける困難さを感じる日々が続く中で、

私の心に強く響いた、JFEホールディングス名誉顧問數土(すど)文夫(ふみお)様の「巻頭の言葉」を

ご紹介させて頂きます。

※旺盛なエネルギーを失った日本人

この頃、日本人から旺盛なエネルギーが感じられなくなったことに、私は強い危機感を抱いています。

それは必ずしも、長引くコロナ禍のせいばかりとも思えません。

「ジャパン アズ ナンバーワン」で知られる社会学者エズラ・ヴォーゲルは、敗戦から僅かな期間で

奇跡的な復興を果たし、世界第二位の経済大国に上り詰めた日本を研究し、勤勉で忠誠心が高いこと、

好学心に富み学習意欲が高いこと、算数や理科が得意であることなどの特徴を紹介しました。

同書が出版されたのは、いまから四十年以上前。

躍進を続ける日本のよさを分析し、自国アメリカに教訓をもたらそうと考えたヴォーゲルの姿勢には

感服させられます。

※民の安定こそ国家繁栄の礎と考えた管仲

さらに時代を遡り、先賢の英知に照らして現状打開のヒントを探ってみましょう

いまから二千五百年以上前の中国春秋時代、斉の桓公に仕え、四十年以上にわたり宰相の任を務め、

弱小であった同国を中原の覇者へと導いたのが管仲(管子)です。

列強が覇を競い合っていた当時は、民衆から可能な限り搾取し、軍備の充実を図るのが常識でした。

これに対して管仲は、民の生活を充実させることこそが国の繁栄につ繋がると考え、経済重視策、

まさに「経世済民」を実践し、見事にその理想を実現したのです。

古代中国の思想家たちが対象としたのは支配階級であり、一般大衆は彼らの思慮の対象外でした。

管仲がそうした高邁で抽象的な思想家たちと大きく異なるのは、国家最高の実務家でありながら、

民の安定こそ国の発展の礎(いしずえ)と考えていたことです。政治家として破格の人物であった所似です。

※組織や個人の支えとなる四本の綱

しかし、管仲は単に経済政策ばかりに没頭し、それを政治の目標としていたわけではありません。

これらはあくまで手段で、目的はそれによって倫理・道徳意識の高い国家・世界を構築することでした。

管仲は、次のように説いています。

「国に四維あり。一維絶ゆれば則(すなわ)ち傾き

二維絶ゆれば則ち危うく、三維絶ゆれば則ち覆り、

四維絶ゆれば則ち滅ぶ」

「何を四維と謂う。一に曰(いわ)く礼、二に曰(いわ)く義、三に曰(いわ)く廉、四に曰(いわ)く恥」

(『管子』牧民編)

四維とは国を四方から引っ張って支える四本の綱であり、これを失えば国が滅ぶと説いています。

そして礼・義・廉・恥の四本の綱について次のように解説しています。

第一の礼は、

節度を守ること。富や権力を独占し、貧者に思いを致さなければこれを失います。

第二の義は、

自己宣伝をしないこと。「義を見てせざるは勇なきなり」ですが、正義を行うことは

当然であり、ことさらに自慢する事ではないのです。

第三の廉は、

自分の過ちを隠さないこと。企業も自社の不正を隠すようでは先がありません。

第四の恥は、

他人の悪事に引きずられないこと。

コロナ補助金の不正受給や、検事と新聞記者による賭博事件、振り込め詐欺などは、

まさしくその典型例といえます。

日本の安岡正篤師も戦後の指導者に対して強く訴えています。

名だたる先賢たちが、国家(組織)の繁栄には忠孝よりも四維がより重要であると

説いていることは刮目(かつもく)に値します。

そして国家ばかりではなく、地域も企業も個人も、四維の有無が盛衰を決めることを

心に刻まなければなりません。人類はいま、格差の拡大や気候変動など、世界の存亡に関わる

諸問題に直面しています。その一方で、AIやロボットなど、人知を越えるスピードで進化し続ける

科学技術に翻弄されています。盛衰の岐路に立ついまこそ、私たちは礼・義・廉・恥に代表される

人間の倫理・道徳に立ち返ることが重要であると私は考えます。

月刊「致知」7月号より

「今だけ、金だけ、自分だけ」の企業と投資家のみならず、

国民に正しい情報を伝える勇気もなく、

ただ保身に走る政府と地方自治体のトップとそれを支える官僚。

そして、それらを戒めるどころか、偏った情報だけを発信して、

さらにコロナ禍を煽るメディアと、それらに結託した学者など、

「悪魔に魂を売った」勢力に操られて、世界を滅亡させない為に、

數土文夫様の言葉

※国家ばかりではなく、地域も企業も個人も、

四維の有無が盛衰を決めることを

心に刻まなければなりません。

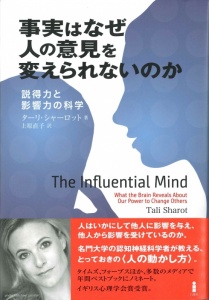

事実はなぜ人の意見を変えられないのか「メルマガ月刊三橋」より

21.06.09

この本は、イギリスの神経学者ターリ・シャーロットによって出版された本です。

本の帯書きには

脳科学が解き明かす人の動かし方の極意

人はいかにして他人に影響を与え、他人から影響を受けているのか。

名門大学の認知神経科学者が教える、とっておきの人の動かし方。

タイムズ・フォーブスほか、多数のメディアで年間ベストブックにノミネート。

イギリス心理学会賞受賞。

なぜこの本を紹介したのか?

それは、この本に書かれている認知神経科学の研究結果が、あなたが常に抱いている

疑問を解消できると思ったからです。

◆------------------------------------------------------------------------◆

つまり、なぜ、三橋貴明氏や藤井聡先生らが、

データに基づいた正しい情報を発信しても、

世の中の間違った考えを改めることができないのか・・・

◆------------------------------------------------------------------------◆

というモヤモヤとした疑問を解消する手助けになると思ったからです。

上記の本では、

「客観的な事実や数字は、他人の考えを変える武器にはならない」

という認知神経学の研究結果が紹介されています。

つまり、私たちは

「事実に基づく正しい情報さえ発信していれば、世の中の誤りを改める事ができる・・・」

と思っているのに対し、

「現実はそう簡単には行かない」ようなのです。

この事実は、あなたを戸惑わせるかもしれません。

なぜなら、あなた自身は、

「事実に基づいた理論的に考えた結果、国の借金といった間違った考えから抜け出し、

正しい考えを手にした」

経験を持たれているからです。

しかし、どうやら、そのようなことができるのは、

強い知性を持つ一部の方のみのようです。

なぜなら、一般的に人間の認知機能には、

強いバイアスがかかっており、正しい情報に触れたとしても、素直にそれを受け入れる

ことができない傾向にあるからです。ときには非常に賢い方でさえ、このアドバイスに

囚われることがあります。

多々ありましたので、早速読ませていただきました。

本の内容は、「はじめに」に始まり、

1.事実で人を説得できるか?(事前の信念)

・データでは力不足 ・賛成意見しか見えない

・グーグルはいつもあなたの味方・賢い人ほど情報を歪める

・なぜこうなってしまったのか・投資と信念・新しい種をまこう

2.ルナティックな計画を承認させるには(感情)

・同期する脳・感情という名の指揮者・カップリング

・気持ちを一つに・インターネットの扁桃体・あなたの心は唯一無二

3.快楽で動かし、恐怖で凍りつかせる(インセンティブ)

・手洗いと電光掲示板・二人の主権者・接近の法則と回避の法則

・進むべきか、止まるべきか・期待が行動を導く・「死んだふり」

・いますぐちょうだい・未来はあてにならない・脳の自動早送り機能

4.権限を与えて人を動かす(主体性)

・恐怖VS事実・コントロールを奪われて・納税はなぜ苦痛なのか?

・「選ぶこと」を選ぶ・選択の代価・健康で幸福な老人

・自分で刈った芝生は青い

5.相手が本当にしりがっていること(好奇心)

・ギャップを埋める・情報は気持ちいい・良い知らせ、悪い知らせ

・知らぬが仏?・頭の中の巨大な計算機・知らずにいることの代償

・エゴサーチが怖い

6.ストレスは判断にどんな影響を与えるか?(心の状態)

・プレッシャーが招く悲観主義・弱小チームはなぜ安全策をとるのか?

・リスクの冒し方・扁桃体を手なづける・晴れの日とギャンブル

7.赤ちゃんはスマホがお好き(他人 その1)

・生まれた日から始まる社会的学習・シンク・ディファレント?

・メルローを注文した奴がいたら俺は帰る!・アマゾンレビューを操作する

・他人の意見と記憶の改変・最初に飛び込むのは誰?・心の理論

8.「みんなの意見」は本当にすごい?(他人 その2)

・多いほど正しくなる・人間体温計・わが道を行くことの難しさ

・個人の中の賢い群衆・雪だるま式に膨らむバイアス

・平等バイアスにご用心・びっくりするほど人気の票

9.影響力の未来

・二つの脳をつなぐワイヤ・私の思いがあなたを動かす

・私は私の脳である

人間は情報に対して公平な対応をするようには作られてない。

数字や統計は真実を明らかにするうえで必要な素晴らしい道具だが、

人の信念を変えるには不十分だし、行動を促す力はほぼ皆無と言っていい。

このように、人間は事実と無関係に、自分が直観的にイメージしやすい考えに

引張られてしまう傾向があるのです。

たしかに「国の借金」というのは

我々の身近な「家計の借金」と重ね合わせ、イメージしやすいために、

人々に信じ込まれているのかもしれません。

「メルマガ月刊三橋」より

この「国の借金」を「コロナ渦」置きかえて冷静に2019年と2020年の

死者の数の比較、また死因別の比較等を分析してみますと、メディアの偏った情報とは

違う側面が見えてくるかも知れません。

最後に本書の帯書きの裏面の言葉をお読み下さい。

「銃規制などの議論を呼ぶ話題では、明らかな事実を提示することは、かえって逆効果に

なるという。本書が指摘するとおり、頭脳が優れている人ほど、自説に合わない情報を

自分の都合よく解釈してしまうからだ」

(ニューヨーク・タイムズ)

「他人を説得するための優れた方法だと思っていたものは、いまや間違いであることが

明らかになった。その誤りを正し、役に立つ助言を詰め込んだ本書は、あなたの人生すら

変えてくれるかもしれない」

(キャス・サンスティーン「実践行動経済学」著者)

コロナ疲れの正体 暴走するポリコレ

21.05.10

『昨年から始まった「コロナ騒動」。第二波、第三波、そしてこの度の第四波と

新型コロナウィルスの感染拡大の波が訪れる度に、そうした騒ぎを扇動したのが

「コロナは怖い自粛しろ」という意見が政治的に正しい、すなわち

「ポリティカル・コレクトネス」(ポリコレ)だという強固な認識だった。

しかしそれはあくまでもタテマエであり、コロナ騒動を繰り返す内に、

世間の人々のホンネはコロナは当初危惧したほどに恐ろしいものではない

というものに徐々に変遷していった。つまり人々はコロナに「慣れて」いった

のである。

結果、コロナを巡るホンネはタテマエと大きく乖離し、それに伴い人々の間に

「コロナ疲れ」が蔓延するに至った。そのコロナ疲れはもちろん精神的なもので

あると同時に、社会的・経済的疲弊を意味するものでもあった。

私たちはこの急激に肥大化しつつある「コロナ疲れ」に適切に対処することが

出来るだろうか?

是非、本特集を通して読者各位に、その方途をご吟味いただきたい。』

表現者クライテリオン編集長 藤井聡

表現者クライテリオン より

本害の「特集対談」小林よしのり×藤井聡

コロナ自粛「腰抜け」論に抗え!

この1年の「コロナ」騒ぎは何だったのか。

わが国ではインフルエンザより毒性が弱いという。

幻の恐怖に怯える日本人は世界で戦えない。

対談の項目だけご紹介させて頂きます。

・コロナは公衆衛生上「望ましい」ウィルスなのではないか?

・恐怖に怯えきったコロナ脳は、戦前の「一億総玉砕」精神と同じ。

・マスコミも言論人も政治家も皆「腰抜け」だからポリコレが暴走している。

・世界一の日本のコロナ全体主義レベル。 それを導いた「似非科学者」の罪は重大

・コロナ自粛論は、欧米の猿真似である。

・日本人よ、これがバカでなければバカという言葉を国語辞典から削れ!

・尾身氏は自粛の不条理を知りながら、自粛を支持し続ける「腰抜け」である。

・高齢者を守るためには、若者から羅患していくことは重要である。

・自粛が若者の人生を奪い、日本を破壊している。

これらの項目をテーマとしたお二人の対談を読まれれば、マスコミの傾った報道で

扇動された「ポリコレ」によって蔓延する「コロナ疲れ」の特効薬となるかも知れません。

ウィスコシン医科大学名誉教授の高橋徳先生の

コロナワクチンについて書かれた小冊子の中の

マスク不要!ワクチン反対!PCR検査否定!

現役医師たちの真実の言葉

を紹介させて頂きます。

・メディアが恐怖を異常に煽っている。

一年以内のワクチン開発などありえない。

新型コロナウイルスは人工的に作られたのでは

ないかと思われるフシがいっぱいある。

大村智博士-ノーベル医学賞(月刊致知)

・コロナによる被害は、ウイルスによる病気や死亡よりも、

特に子ども達の精神に対する害が最も大きい。

子どものマスクの着用により、身体、行動、学習、情緒の

すべてにわたって非常に多彩な障害(副作用)を認めました。

本間真二郎医師

・PCRは諸悪の根源。コロナは人災である。指定感染症から外すか5類へ。

コロナは分子構造、免疫特性、臨床症状まで非常に詳しく分かり

既知のウイルスになった。

・インフルエンザワクチンとコロナワクチンは決定的に違う。

打つ必要無し。遺伝子改変と同じ医療行為で10年20年経たないと

わからない。1回打ったら元に戻せないワクチン。

生涯にわたり自己免疫疾患的な副作用を持つ可能性あり。

井上正康名誉教授-大阪市立大学

・マスクは新型コロナに対抗するための免疫力を低下させます。

免疫力の源泉が呼吸にあるからです。マスクをすればするほど

免疫力を低下させて自分を新型コロナに感染しやすくしている。

帯津良一医師(週刊朝日)

本書のあとがきには

「人間は考える葦である」17世紀フランスの科学者であり哲学者であるパスカルが

「パンセ」に記した言葉である。

悠久の歴史の中の一部を共有し、今を生きる私達一人一人は、実にちっぽけな存在で

あるが、思考は大自然を包み込む宇宙をも捉えることが出来る力を有している。

しかし、それは一本の葦でしかない。一般的にマスクは風邪気味などの症状を自覚し、

自らの判断で着用するものであったが、現在においては、報道機関の発達した国の

ほとんどの人間が着用する必需品と化しているではないか。新型コロナウィルスの

報道に政治も連動し、行動統制が始まり夏が過ぎ冬に向かおうとする今も、

出口は一向に見つからない。その事態を世界中に広げているのがPCR陽性者の存在だ。

この状況をいったいどう考えるべきなのか。

考える葦の目的、思考の先にあるものは「未来」に他ならない。

この一冊の本が人類を救う「一本の葦」であるよう、

この一冊の本が人類を創る「一本の葦」であるよう、

重たい扉を開く鍵となるよう、

多くの「一本の葦」に届くよう、

本書は万感の想いを込めて発刊されるものである。

本書の売上の一部は「新型コロナウィルスを考える会」の

活動資金の一部として活用されます。

新型コロナウィルスを考える会・事務局長

池田利恵(日野市議会議員)

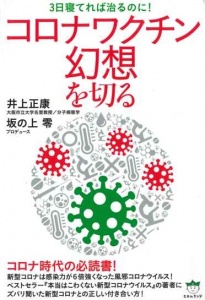

大阪市立大学名誉教授/分子病態学の井上正康先生のご著書

「コロナワクチン幻想を切る」の冒頭の坂の上プロデューサーとの

対談では、

井上:現在、専門家を含めて「PCR陽性=感染者」という誤解が横行し、

感染力の無いコロナ遺伝子の破壊断片で多数の偽陽性者を出しています。

PCR陽性と感染はまったく別の次元なのに、陽性者を感染者とすりかえて

いることが日本の人災的被害の重要な原因です。

坂の上:陽性になったからといって感染者ではないと、先生はおっしゃる

わけですね。

井上:そうです。皮膚やスマホに埃や大腸菌がくっついているのと

変わりません。

坂の上:ぜひ今の先生のご見解を、日本の航空会社と各国政府に教えて

あげたいと思います。

と述べられてみえます。

皆様、傾ったマスコミ報道に惑わされることなく、冷静に情報を吟味して

ご自身で判断される事を切に願っております。

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 2月度

21.03.05

それぞれの人にそれぞれのドラマがあり、熱い言葉があった

◦自らの歩みを一篇の詩のような言葉で語る人、

◦深い人生の哲理をやさしい言葉で語る人、

◦物語のような人生をひたむきに生きた人、

◦悲しみの底に光るものを見つけた人、

◦仕事を通じて人生の秘訣、普遍の真理をつかんだ人、

◦人との出会いで運命を大きく変えた人、

◦与えられた環境の中で運命を呪わず精一杯、力一杯、命一杯生きた人、

-道を真剣に生きた人々が語る言葉は、一様にいぶし銀のような

光沢を放ち、色とりどりであった。 -----あとがきより-----

1.松井秀喜の才能を花開かせたもの 山下 智茂 星稜高等学校副校長・野球部監督

高校時代の松井秀喜選手のことで今でも忘れられないのが、

入学した日、「おめでとう」と言って握手した時のことです。手が象の皮膚のように

硬くひび割れていたのです。ちょっとやそっとの素振りではああはなりません。

こいつ、どんだけ練習してんのや、とこっちが驚くほどでした。

才能もあったけど、才能を生かすための努力を怠りませんでした。

それにご両親もしっかりした方々で、三年間で松井の両親と話したのは

三回しかないんです。

まず入学に際して「よろしくお願いします。」

ドラフトの時、「先生、相談に乗ってやってください。」

そして卒業の時、「三年間どうもありがとうございました。」の三回です。

野球部の中には「監督さん、なぜうちの子を試合で使ってくれないの?

「なんでうちの子ばかり叱られるの?」と言ってこられる親御さんもいますが、

松井の両親は百%息子を信じ、学校を信じてくださっていたから、

一切口出しはなさいませんでした。

彼は高校時代、電車で一時間かかる街から通っていたのですが、行き帰りで

本を読むように勧めました。最初は野球が上手くなってほしいから

野球の本を読ませていましたが、次第に『宮本武蔵』や『徳川家康』などの

歴史小説を薦め、最後は中国の歴史書とか哲学書を読ませました。

プラトンとか、アリストテレスとか。

本を読めば知識が広がるだけじゃなくて、集中力が高まるんです。

それは打席に立って発揮する集中力に繋がるんですね。

それに彼にはただのホームランバッターではなく、王・長嶋に次ぐ本物のスターに

なってほしかったから、「日本一のバッターを目指すなら心も日本一になれ」と

いつも言っていました。

彼は最後の夏の甲子園で話題になったでしょう。実はあの前年、高校選抜で一緒に

台湾に行ったんです。現地の審判だから当然台湾びいきで、顔の前を通ったような

球もストライクにする。松井は頭にきて、三振するとバットを地面に叩きつけたんです。

その時「おまえは日の丸をつけて来ているんだ。石川代表じゃない。

球界最高のレベルを目指すなら、知徳体の揃った選手になれ」と懇々と話をしました。

彼がいた三年間は甲子園に連続出場できたし、最後の国体では優勝もしました。

スケールの大きな夢を追いかけた楽しい三年間でした。

もって生まれた松井秀喜選手が、名伯楽と出合って、「知・徳・体」と

三拍子揃った選手へと才能を花開かせたのですね、

「一芸に秀でるものは多芸に通ず」という言葉にもあります。

2.よいことの後に悪いことが起こる三つの理由 浅見帆帆子 作家・エッセイスト

最近よく「浅見さんって全然マイナスのことを考えないんですか」と聞かれるのですが、

私も人間なので「こうなったらどうしよう」と思うことはあります。感情がマイナスに振れた時、

プラスに持っていく工夫を自分ですることが大事だと思うんです。

尊敬する人に会いに行くとか、元気になる音楽を聴くとか、好きな映画を見るとか、

何でもいいんです。強運な人は共通してみんな平常心ですが、それはマイナス感情を

抱かないのではなく、自分で自分の心をこまめにケアして、プラスにする努力をしていると思います。

これは本の中にも書いたのですが、いいことが続いた後には必ず悪いことがやってくると

思っている人って結構多いんですよね。でも、運は上がったら下がるというものでは

ありません。もし、いいことの後に悪いことが起こるとしたら、たぶん次の三つの理由ですね。

・次は悪いことが起こるのではないかと自分で思っている(その強い意識が引き寄せている)

・よいことが起こったのは、すべて自分の力だと思って感謝が足りない

・何かを犠牲にして我慢したからこそ、上手くいったと思っている

(そう思い込んでいると、犠牲がなくては上手くいかない人生になる)

高いレベルで生きている人ほど「幸せ感度」が高いんですよね。何でもありがたいと

感じられるからこそ、小さな危険信号にもすぐに気がついて、「これを通して自分に

何かを教えてくれているんだ。こんなに早く気づけてよかった」と思えるんです。

(中略)

私は、「運」に関する本を多く出していますが、その運とは宝くじに当たるとか、

明日白馬に乗った王子様が現れるとか、そういうことではないんですね。

運がよくなるとは、別な言葉で言えば「どんな状況でも幸せを感じられる」という

ことだと思います。一人ひとりがそれぞれの環境で周りの人を幸せにしていくことが、

人間として生まれてきた使命だと思っています。使命は有名人とか選ばれた人だけでは

なく誰もにあるもので、いまのその人の環境ですぐにできることなんですね。

まずはあなたがワクワクと満たされて生きる。その姿を見て、周囲の人が勝手に

「あの人を見ていると自分も頑張ろうと思う」とか「一緒にいると楽しい」と思っていると

したら、それもその人の器でできる立派な社会貢献だと思うんです。社会に大きな影響力を

与える人だけに使命や意味があるのではない。

だから周囲を幸せにしたいと思ったら、まずは自分が幸せに生きること。結果として一人の

人間が幸せになると、そのパワーが家族を幸せにし、地域を幸せにし、

国家を幸せにし、そして世界を幸せにする。すべての発展繁栄は一人から始まる。

私はそう思っています。

私は敬愛する人の言葉によって、マイナスのイメージをコントロールする

事が多いです。そして感謝する事の多さを思い起こしながら

「ありがとうございます、ありがとうございます・・・・・」

と何度も口ずさみますと、不思議と気持ちが前向きになってきます。

3.与うるは受くるより幸いなり コシノジュンコ デザイナー

うちの家族は教会に通っていますが、母が最期に遺した言葉は

『聖書』の「与うるは受くるより幸いなり」でした。

母は心筋梗塞で入院して、その後、脳梗塞にもなって言葉が喋れなくなり、

2006年に93歳で亡くなりましたが、病気になる一か月ほど前に雑誌の

インタビューを受けていたの。発売日は聞いていたので、買いに行って

頁を開いてみたら、タイトルは「娘への遺言」。

「与うるは受くるより幸いなり」の言葉を「皆にしてあげたほうが、

もらうよりよっぽどええで」とすごい関西弁で語っていたんです。

それも掲載された写真の母はニコニコ笑っていました。

だから、人に何かをしてあげることは、遠く回って、結局は自分の

ためになる。自分のためにやるのではなく、人のためにやると

最終的には自分に返ってくるよ、ということを母は最期に私に

伝えたかったんだと思います。

実際、いま私のブティックでは、ニューヨークでとてもお世話になった

元国連大使の息子さんの個展を開催しているんです。そうしたら、

その元国連大使の方とお付き合いがあった人たちがたくさん来てくれて、

息子さんの絵を買ってくれたり、私にもいろいろ出逢いがありました。

やはり、母の遺言通りだな、と。

私の好きな言葉に「かきくけこ」というのがありますが、

「か」は「感謝」

「き」は「希望」

「く」は「くよくよするな」

「け」は「健康」

最後の「こ」は「行動」

この五つって、仕事でも人生でも重要じゃないかと思いますね。

常に夢と希望を忘れずに

反省はしてもくよくよと後悔はせず

心身の健康維持に心掛けて

使命感を持って生きられたら最高ですね!

そのエネルギーの源泉は

「利他の心」

「与うるは受くるより幸いなり」です。

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』

藤尾秀昭 監: 致知出版社 より

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 1月度

21.01.28

本書の帯書きには

「人間力と仕事力が身につく

仕事ができる人はここが違う」とありますが・・・

何が違うのでしょうか?

当社では

ソーマダインの発売を契機として30年以上に渡って

各種のセミナー・講演会などを開催させていただいております。

しかし、知識やテクニック、そして経験も大切ですが、

治療家に限らずひとつの道を極めるためには、それだけでは

越えられない大きな”何かが”あることに気づかされました。

そして、その何かの一つが「人間力」ではないかと思います。

愛読しております「致知」の今日の言葉でも、多くの方々が

最も大切なのは「人間力」と口を揃えて言われています。

当社でも数年前からお客様の要望もあり「人間力向上」に関する

セミナーを企画し、また私が見聞きした事を「本日の視点」でも

紹介させていただいておりますが、本年度から本書に紹介されている

365人の方々のお話しの中から、私が特に心に響いた「人間力向上」に

つながると思うお話をご紹介させていただきたいと思います。

帯書の裏面には

繰り返し味わいたくなる感動がある。

繰り返し口ずさみたくなる言葉がある・・・とあります。

もっと多くのお話をお知りになりたい方には是非全話をお読みに

なられることを心よりお勧めいたします。

人生で真剣勝負した人の言葉は、詩人の言葉のように光る

1.知恵の蔵をひらく 稲盛和夫 京セラ名誉会長

偉大な存在を実感し、敬虔な思いを新たにすることが少なくありませんでした。

大きな叡知に触れた思いがして、それに導かれるように、

様々な新製品開発に成功し、事業を成長発展させ、

さらには充実した人生を歩んできたように思うのです。

このことを、私は次のように考えています。

それは偶然でもなければ、私の才能がもたらした必然でもない。

この宇宙のどこかに、「知恵の蔵(真理の蔵)」ともいうべき場所があって、

私は自分でも気がつかないうちに、その蔵に蓄えられた「叡知」を新しい

発想やひらめきとして、そのつど引き出してきた。

汲めども尽きない「叡知の井戸」、それは宇宙、または神が蔵している

普遍の真理のようなもので、その叡知を授けられたことで、人類は技術を進歩させ

文明を発達させることができた。私自身も又、必死になって研究に打ち込んでいる時に、

その叡知の一端に触れることで、画期的な新材料や新製品を世に送り出すことができた

・・・そのように思えてならないのです。

私は「京都賞」の授賞式のときなどに、世界の知性ともいうべき、

各分野を代表する研究者と接することがあります。その時、彼らが一様に、

画期的な発明発見に至るプロセスで、創造的なひらめき(インスピレーション)を、

あたかも神の啓示のごとく受けた瞬間があることを知り、驚くのです。

彼らが言うには、「創造」の瞬間とは、人知れず努力を重ねている研究生活のさなかに、

ふとした休息を取った瞬間であったり、時には就寝時の夢の中であったりするそうです。

そのような時に、「知恵の蔵」の扉がひらき、ヒントが与えられるというのです。

エジソンが電気通信の分野で、画期的な発明発見を続けることができたのも、

まさに人並外れた凄まじい研鑽を重ねた結果、「知恵の蔵」から人より多く

インスピレーションを授けられたということではなかったでしょうか。

人類に新しい地平をひらいた偉大な先人たちの功績を顧みる時、彼らは「知恵の蔵」

からもたらされた叡知を創造力の源として、神業のごとき高度な技術を我がものとして、

文明を発展させてきたのだと、私には思えてならないのです。

知恵の蔵をひらいてくれるのでしょうか?

稲盛さんが言われる「利他」の心があるような気がします。

2.幸田露伴が発見した成功者の法則 渡部昇一 上智大学名誉教授

運というと他に依存した安易で卑俗な態度のように思われがちです。

だが、露伴の言う運はそんなものではありません。その逆です。

露伴は人生における成功者と失敗者を観察し、一つの法則を発見します。

露伴は言います。

「大きな成功を遂げた人は、失敗を人のせいにするのではなくじぶんのせいにするという

傾向が強い」

物事が上手くいかなかったり失敗してしまった時、ひとのせいにすれば自分は楽です。

あいつがこうしたかったから上手くいかなかったのだ・・・・・あれがこうなっていなかったから

失敗したのだ・・・・・物事をこのように捉えていれば自分が傷つくことはありません。

悪いのは他であって自分ではないのだから、気楽なものです。

だが、こういう態度では、物事はそこで終わってしまって、そこから得たり

学んだりするものは何もありません。

失敗や不運の因を自分に引き寄せて捉える人は辛い思いをするし、苦しみもします。

しかし同時に、「あれはああではなく、こうすればよかった」という反省の思慮を

持つことにもなります。それが進歩であり前進であり向上というものです。

失敗や不運を自分に引き寄せて考えることを続けた人間と、他のせいにして済ますことを

繰り返してきた人間とでは、かなりの確率で運のよさがだんだん違ってくる、ということです。

露伴はこのことを、運命を引き寄せる二本の紐に譬えて述べています。

一本はザラザラゴツゴツした針金のような紐で、それを引くと掌は切れ、

指は傷つき、血が滲みます。それでも引き続けると、大きな運がやってきます。

だが、手触りが絹のように心地いい紐を引っ張っていると、

引き寄せられてくるのは不運であるというわけです。

幸運不運は気まぐれや偶然のものではありません。

自分のあり方で引き寄せるものなのです。

「失敗をしたら必ず自分のせいにせよ」

露伴の説くシンプルなこのひと言は、人生を後悔しないための何よりの要訣です。

3.独創力を発揮するための三大条件・・・糸川英夫の教え

的川泰宣 宇宙航空研究開発機構(JAXA)名誉教授・技術参与

先生は、幼い男の子を抱いて前の席で座っているお母さんに

「その子を独創力のある子に育てたいと思いますか?」と聞かれました。

「もちろん」と答えたお母さんに、「そのためにあなたはどう育てるつもりですか?」と聞くと、

そのお母さんは「独創力を発揮するには自由でなければいけないから、

この子がやりたいと思ったことは何でもやらせます」と答えました。

先生は天井を見てしばらく考えていましたが「あなたは数年すると、

絶望するでしょうな」と言われたんです。「何でも好きにやって独創力がつくのなら

チンパンジーには皆、独創力がある」と。

先生が続けて言われるには「人間には意志というものがあって、

自分はこれをやりたい、という思いにどこまでも固執しなければならない」と。

いったんやりたいと思ったことは、絶対にやり遂げるという気持ちがなければ、

やっぱり何もできません。一度決心したことは、石にしがみついいてでもやり遂げる

強い意志が必要だ、と第一に言われました。

第二には、過去にどんな人がいて、何をやったかを徹底的に学習しないとダメだ、と。

アインシュタインは、ニュートンのことを徹底的に学習して、ニュートンが考えることは

すべてわかるという状態にまでなった。そうやって初めて、ニュートンの分からないことが

分かるようになったんです。

だから過去の人がやったことを決して馬鹿にしてはいけない。これまで先人が残した

考えの上に乗っかって、初めて新しいことが生まれる。

だから、徹底的に勉強しなきゃいけないと言われました。

第三は、少し意外だったんですが、自分が何か独創力のある凄い仕事をしたと思っていても、

世の中が認めなければそのまま埋もれてしまうことになる。世に認められるためには、

他の人とのネットワークをしっかり築いてよい関係をつくっておくことが大事ですと。

先生はその後、「私は独創力と縁のないことを言ってるようにきこえるかもしれないけれど、

世の中の独創力はそうやってできているんですよ」と話された。

先生はまさしくそれを貫かれたと思うんですね。同時代の人がやっていることを真似るようなことは

決してしないけれども、過去のことは非常によく勉強されていますよ。

糸川先生は、誰も考えなかったことを考えるのが大好きなんですよね。

でもその基盤には、自分が正当に継がなきゃいけないものを、物凄くしっかり勉強している

ということがあるわけです。その上に立って、初めて独創力が生まれてくるんだなということは、

先生を見ていてよく感じました。

二、過去を徹底的に勉強し

三、世の中に認められるためには他の人とのネットワークがあって初めて独創力が生まれるのですね!

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』

藤尾秀昭 監: 致知出版社 より

人間の格 本物の人間になる

21.01.06

前ブログ『いまこそ感性は力』行徳哲男・芳村思風 共著に続き、

『人間の格』芳村思風を紹介させていただきます。

---------------------------------------------

近代における学校教育の大半は、

◦ 科学的思考能力を習得

◦ 科学的な知識や技術を習得するのが目的

その結果として、

理性能力が成長し、頭のよい人間は沢山つくられたが、

人間性が見失われ、血の通った温かな心が忘れられて、

人格の崩壊といわれる事態に立ち到ってしまった。

現在の世界の学校教育は

◦ 犬猫ではない「人間の格」とは何であるのかを明確に書いてある

教科書が全くといっていいほど見当たらない。

◦ 人格とは何かを知らず、人間で在るとはどう在ることなのか。

人間に成るとはどう成る事かを規定し論じることなく子供を育てている

◦ 人格を磨くとはどうすることなのか、如何なる努力をすれば人格は

成長するのかという問題に関して、学問的な根拠を持った認識や

議論はまったく存在しない。

世間一般でいわれる人格者とは、倫理道徳を保守的に厳しく守って

生きる清廉潔白な人物のことである。

しかしこのような人格者は理性や理念や道徳に支配され縛られて

堅苦しく、燃えるような命の輝きや、解き放たれた自由な魂の感動と

喜びがない。

本物の人格は、決して縛られることのない、絶えざる破壊的創造に

基づく成長の連続である。

そこに人間としての命の輝きと喜びが生まれるのである。

今よりもっと優れた素晴らしい生き方を求め続けるところに、

不完全性を本質とする人間の本物の人格者の姿がある。

英語の辞書で「人格」と引くと「パーソナリティ」「キャラクター」と

出てくる。欧米人には元来、人格を磨くとか、人格を成長させるという

意識や概念がない。

個性や性格は、常識的にはその人に固有のものであって、変化しない

ものであり、成長させる努力の対象ではない。だから西洋人の努力は

能力と金銭と物質に向かうのであり、能力主義といって能力のある人を

尊敬し、そこに人間的価値の本質を置いているのである。

東洋における伝統的根源的価値は金持ちよりも能力のある人よりも

人間性に優れ、人格において立派な人物を尊敬する傾向がある。

文明史的にいって、今は物質文明から精神文明へという流れにあり

「物質的には豊かになったが人間性がまったく成長していない」

と批判されているのが世界の現状である。

われわれ日本人は、欧米人に人格を目的とした生き方を教え、

人格を磨き人間性を成長進化させるためには如何なる努力を

すればよいのかを伝えてゆかねばならない使命があるのです。

『人間の格』芳村思風 致知出版社より

------------------------------------------------------

思風先生がおっしゃるように、欧米人に人格を磨き人間性を

成長進化するための努力を伝えることが現在の日本人に

出来るのでしょうか?

行徳先生は「自分を鮮やかに生きていない人間が人を鮮やかには

絶対にしません。」と著書『いまこそ感性は力』の中で述べていらっしゃいます。

世界中がコロナ禍で大きく揺れ動いている今だからこそ、

たとえ微力であっても縁ある人々に人格を高めることを

目的とした生き方を伝えるために、

「命が燃えるような努力をするならば、単なる理屈や遺伝子の

潜在能力を超えた宇宙のエネルギーが自分の命を通して

沸々と沸き上がってきます。」

という思風先生のお言葉を信じて、

自らを鍛え、心を磨き、命を燃やす鮮やかな生き方に

チャレンジしたいと思います。

いまこそ感性は力 人間力は感性から生まれる

20.11.26

「国難襲来す。国家の大事といえども深憂するに足らず。

深憂とすべきは人心の正氣(感性)の足らざるにあり」

(藤田東湖が吉田松陰に授けた教えである。)

いま将に幾多の困難が日本に襲いかかっている。

国家崩壊の危機さえささやかれ始めた。

しかし近年亡くなったP・F・ドラッカーは、日本という国は

「世界最強の問題処理民族」であると指摘する。

確かに日本人は大化の改新、建武の中興、蒙古の襲撃、明治維新、

第二次世界大戦処理などなど、幾度も国難を克服してきた。

だから日本人はこれきしの危機を乗り切れないはずはない。

では、日本蘇生の強烈な武器とは何か。

「天下のこと万変(激動・激変)といえども、吾がこれに応じて

生き残れる所以は喜怒哀楽(すなわち感性)の四者を出でず。

これすべての学の要にて政も須くそのうちにあり」(王陽明)

感性こそ盲目社会を(一寸先は真っ暗闇)を生き抜く最強の力であり、

人間に希望と勇気を与える最高の力である

・・・・・『いまこそ、感性は力』まえがき より (行徳哲男/致知出版社)

----------------------------------------------------------------------------

本書の一部を紹介させていただきます。

「力のない学問は本物じゃない。思風先生の感性の哲学には力がある。

感じ方の哲学であれば考え方、つまりイデオロギーに勝てる。

イデオロギーでは人類は救えない。」 行徳

”イデオロギーとは:物事に対して歴史的、政治的な自分の立場によって

構築された考え方のことである。”

11月17日、北海道の鈴木知事は道民に対し、感染のリスクを避ける対策が

とれない場合、

・札幌市内での不要不急の外出を控えることや、

・札幌市と道内のほかの地域との行き来を控えるよう要請し

協力を求めました。

「公衆免疫強靭化論~菅政権への提言」の著者 藤井聡(京都大学大学院教授)

によれば、鈴木知事の振る舞いは、「最悪の振る舞い」と言って然るべきもの

と言われています。

鈴木知事の振る舞いを一言で関西弁にて評価するなら

「エエカッコしいがイチびって自粛要請出した」というだけの話しです。

(注:標準語に翻訳すると「バカがフザケて、人様によく見て貰おう

というだけのセコイ動機で自粛要請を出した」という意)

そう判断された理由の一部です。

第一:この自粛要請時点での北海道のコロナ重症者数は僅か18名なのですが、

たったそれだけの人数で医療崩壊の危惧が目前に迫っているのは

偏にコロナ対応病床を増やす努力を鈴木知事がやっていなかった事が

そもそもの原因。

第二:自粛要請は「高リスク項目」からにすべきなのです。

1.「対象者」としては、より重症化・死亡リスクの高い

「高齢者」や「基礎疾患者」の自粛要請を優先すべきであり

2.活動としては、感染リスクの高い「目鼻口を触る事」や

「複数人が集う場所で喚起しない事」という行為の

自粛要請を優先すべき、なのです。

それにも関わらず、重症化・死亡リスクの低い若年層や、

感染リスクの高くない通常の買い物や公共交通利用等の

行為まで自粛要請をかけても、医療崩壊リスク、死亡リスクの

低減にはほとんど寄与しない一方で、ただただ経済が悪戯に

傷付けられるだけに終わるわけです。

第三:重症者数が18名という程度の感染拡大状況で

「不要不急の外出の自粛要請」を出すという知事の振る舞いは

他の都道府県知事に対しても、同程度の感染拡大状況でも

激しく自粛要請せねばならない(しかも、今以上に感染が

減らないと解除できない)という強烈なプレッシャーを

与えることになり、「自粛ドミノ」の全国的な連鎖を容易く

誘発してしまうことになります。

そうなれば、再び日本経済全体が激しく傷付き、国民所得の下落と失業率の増大、

そして、今まさに急拡大している「自殺者数」がさらに加速していくことになります。

政治的な自分の立場によって構築された考え方(イデオロギー)の、政府および

地方自治体の首長の言葉と共に、それに呼応するかのように感染者数は報道しても、

重症者数、ましてや自殺者数などほとんど報道しない偏った新聞、テレビ、ラジオ等

限られたマスコミからの情報だけに踊らされることなく、いまこそ感性を力として

コロナ禍という危機を乗り切っていきたいと思います。

十万人が愛した言葉 月刊「致知」編集長 藤尾秀昭 監修

20.09.16

いつもそこには言葉があった

人が真剣に生きる時、

人が悲しみに打ちひしがれた時、

人が新しい一歩を踏み出す時、

言葉はいつもその人と

ともにあった。

言葉はいつも生きる喜び、

希望、勇気、力を

与えてくれた

創刊から四十年以上、月刊誌「致知」の読者の方の心に響いた

『十万人が愛した言葉』の中から、特に印象に残った言葉を

ご紹介させていただきます。

「第一章 自分を育てる」

◎自分は自分の主人公

世界でただひとり

自分を創っていく責任者 「教育者 東井義雄」

「世界でただ一人の私を、どんな私に仕上げていくか

その責任者が私であり、皆さん一人ひとりなんです。」

東井氏が子供たちに投げ掛けたメッセージは、

世代を超え、胸に強く響いてきます。

◎最大のサービスとは

君の人格を上げることだ 「イエローハット相談役 鍵山秀三郎」

50年以上にわたってトイレ掃除の実践を続けてきた鍵山秀三郎氏。

知識やノウハウの習得よりも大切なのは、それを用いる人の質。

人格が低い人間は何をやっても駄目だと説きます。

◎心構えというのは、どんなに磨いても

毎日ゼロになる能力である。

毎朝歯を磨くように

心構えも毎朝磨き直さなければならない 「社会教育家 田中真澄」

「人生は今日が始まり」をテーマに、聴衆の魂に火をつける

熱誠講演を7,000回以上にもわたり行ってきた田中真澄氏。

心構えというものの急所を押えた卓見といえるでしょう。

◎よい本を読め

よい本によって己れを作れ

心に美しい火を燃やし

人生は尊かったと

叫ばしめよ 「仏教詩人 坂村真民」

詩壇には目を向けず、自分という人間をつくり上げるために、

人々の心に光を灯すために詩を書き続けた坂村真民氏。貫くものを持ち、

心に美しい火を燃やし、尊い人生を生きよと、時代を超え語りかけます。

「第二章 生き方の流儀」

◎晩年がいい人の条件の一つは

人のせいにしないこと 「精神科医 斉藤茂太」

「心の名医」と呼ばれた精神科医・斉藤茂太氏。多くの臨床経験を踏まえ、

「輝きのある人生にするには、他人に依存することなく、

自立した考え方を持つべき」と説きます。

◎いまがその時、その時がいま

本当にやりたいと思っていることがいつか来るだろう。

その瞬間に大事な時が来るだろうと思っていても、

いま真剣に目の前のことをやらない人には決して訪れない。

憧れているその瞬間こそ、実はいまである

「サグラダ・ファミリア 主任彫刻家 外尾悦郎」

スペインにあるサグラダ・ファミリア教会の建設に携わってきた外尾悦郎氏が、

その40年間、常に自らに言い聞かせてきた言葉。憧れてきたその瞬間は

「いつか」ではなく「いま」目の前にあるのです。

◎馴れるということは

何と恐ろしいことであろう。

馴れることによって

感謝すべきことさえ、不満の種になってしまうのだ。

「作家 三浦綾子」

難病の連続だった三浦綾子さんの人生。肺結核、脊椎カリエス、紫斑病、

喉頭がん、帯状疱疹、大腸がん、パーキンソン病・・・・・。

病床で紡がれた言葉は、人間の業に対する深い洞察に満ちています。

◎「~をしてくれない」と言い始めた時から、

既に精神的な老化が進んでいる。 「作家 曽野綾子」

青年でも中年でも「~をしてくれない」と言い始めた時から、

精神的な老化が進んでおり、危険な兆候であると指摘しています。

曽根さんの言う「くれない族」にならぬよう心したいものです。

「第三章 志を遂げる」

◎最も適切な決断を下す力は修羅場経験

とりわけ失敗の経験がないと養われない

「一橋大学名誉教授 野中郁次郎」

知識創造理論の提唱者として名高い野中郁次郎氏。

「企業は現実を直視せざるを得ないため、未来を創る力を生み出していく。

そういう意味で日本をリードしていくのは企業人である」

と述べています。

◎苦しみに遭って自暴自棄に陥ったとき

人間は必ず内面的に堕落する。

同時に、その苦しみに耐えてこれを打ち越えたとき、

その苦しみは必ずその人を大成せしめる。

「スイスの教育研究家 ペスタロッチ」

生涯を障碍教育に捧げ、教聖と讃えられるペスタロッチ。

幸不幸の状況はその人の受け止め方により、

異なる現実をつくり出していくということでしょう。

人生を、人間を知り尽くした人の言葉です。

◎三流の人は、道を追う。

二流の人は、道を選ぶ。

一流の人は、道を創る。

「シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ 井村雅代」

三流は流行ばかりを追いかけ、

二流は新しい流行が来た、どちらがよいかと考える。

だが、一流は道を創る。

絶体絶命の局面を幾度も乗り越え、道を切り拓いてきた

井村氏ならではの言葉です。

◎夢を持て。希望を持て。

夢を持たぬ人生は、動物的には生きていても、

人間的には死んでいる人生

「京都大学元総長 平澤興」

「人間には140億個の脳神経細胞があるが、

それを全部使いきった者は一人もいない」ことを強調し、

不断の努力の大切さを説いた平澤興氏。

一度きりの人生を燃えて生きよと力強く訴えます。

「第四章 運命を創る」

◎逆境はつねにいつでも自分の敵ではない。

ときには恩師となって人生に尊いものを教えてくれることがある。

心の親となって自分の本質を守り育ててくれる。

不幸、病気、逆境は大成する人格を育てる落ち葉である 「常岡一郎」

青春時代に肺結核を患い、以来闘病生活でひたすら自らの心魂を

練り上げること15年にして病を克服。

常人には想像しがたい苦しみを経て発せられたその言葉には、

人の心を覚醒させる力があります。

◎美しい心を持ち、夢を抱き、

懸命に誰にも負けない努力をする人に

神は「知恵の蔵」から一筋の光明を授けてくれる。

「京セラ名誉会長 稲盛 和夫」

この宇宙のどこかに知恵の蔵ともいうべき場所があり、そこに蓄えられた

叡智から得た閃きに導かれて経営や人生を成功させることができた・・・・・。

幾多の苦難を乗り越え、道を拓いてきた人ならではの言葉。

◎幸運の女神は謙虚さを好みます。

反対に自分を絶対だと信じて見下すような人、

あるいは他人と自分を比較して

妬む、そねむ、ひがむ、恨む、憎む

といった感情を露にする人。

そういう人から運は逃げていくんです。

「日本将棋連盟会長・永世棋聖 米長邦雄」

「米長哲学(米長理論)」と呼ばれる勝負哲学を持つ名棋士の言葉。

人間の一生を左右する「運」の研究にも力を注ぎ、運に恵まれる姿勢と

習慣づくりの重要性を説きました。

◎環境が人を作るということに囚われてしまえば、人は単なる物、

単なる機械になってしまう。人は環境を作るからして、そこに人間の

人間たる所以がある。自由がある。則ち主体性、創造性がある。

だから、人物が偉大であればある程、立派な環境を作る。

人間が出来ないと環境に支配される。 「東洋思想家 安岡正篤」

偉大な人物は環境を変えていくものだと、安岡氏は述べています。

逆に、人間がお粗末だと環境に支配されてしまう。

さて、あなたは環境をつくる人でしょうか。

◎あとがきから

劇団四季創設者の浅利慶太氏が社員によくこんな話をしたという。

「保険会社は”安心”を売っている。メーカーは”便利”を売っている。

では、劇団四季は何を売っているか」

社員の返答を待たずに、浅利氏は自ら答えたという。

「それは”感動”だ。我われは、市民社会に感動を与える仕事に取り組んでいるんだ。」

月刊誌「致知」は”生きる喜び””生きる希望””生きる勇気””生きる知恵”

を売っている。

***『十万人が愛した言葉』 致知出版社 より***

-------------------------------------------------------------------------

愛知電子グループは”夢”を売りたいと思っています。

トップアスリートからご高齢の方々まですべての方々を心身共に元気に

美しく出来る”夢”を医療・介護・美容・スポーツに携わる方々に

お届けしたいと思っています。

「実存的変容」に向かう小さな一歩を踏み出そう

20.08.05

『人類の目覚めへのガイドブック』天外伺朗 内外出版社 より

意識が変容し、「怖れと不安」が消える

「いい・悪い」「成功・失敗」「正義・悪」などの区別がなくなり、

目標や計画も不要、結果への執着もなくなる「実存的変容」へと

向かうための簡単な方法。

はじめて聞いた方は少し戸惑うかもしれませんが、人類社会はいま、

あるひとつの大きな波に直面しています。それは人によっては、

希望にあふれた「人類の目覚め」に見えます。

しかしながら、いままでの社会秩序が崩れますので、大災害をもたらす

津波と見る人もいるでしょう。

「本書には、いまこれを手に取っているあなたが、まずこの波の到来を

知り、準備ができること・・・できることなら、無事に変容を遂げて、

新しい常識を身につけること・・・少なくとも、旧来の常識にしがみついて、

抵抗勢力になり、悲惨な人生を歩むことがないように・・・

などといった祈りが込められております。」

本書の第一部、「実存的変容」へ向かうために誰でも簡単に踏み出せる

「日常生活の中でのちょっとした気付き、小さな一歩」を

紹介させていただきます。

小さな一歩①「いいも悪いもないですよ!」

「実存的変容」のひとつの小さなトレーニングは、この長年つちかってきた

「いい・悪い」の判断から離れることです。

小さな一歩➁「自己否定」の無限のループ

「自己否定」が良くないことだ、という呪縛から離れましょう。

「自己否定」している自分を発見したら、「ああ、自分はいま自己否定

しているな」と見上げて、そういう自分をそのまま優しく抱きとめてください。

自己否定をやめようとは絶対にしないで、そのまま徹底的に

気が済むまで自己否定を続けましょう。

小さな一歩③「怖れと不安」狂詩曲

将来の社会的成功に向かって、歯を食いしばって進む努力をやめませんか。

それよりも、仕事でも遊びでもいいですから、「いま」楽しいこと、わくわくすることに

没頭しましょう。首尾よくいけば「フロー体験」が得られるかもしれません。

小さな一歩④「正義と悪」のパターン化

まずは、自分が「正義の戦い」にはまっているかどうか、よく見てみましょう。

もしはまっていたら「悪の権化」が見えているはずです。

その悪の権化のサイドも、もし自分では「正義の戦い」を進めていると

思っているとしたら、彼らはいったい何をもって正義としているか

考えてみましょう。自分としては賛同できないとしても彼らなりに

何らかの正義を掲げていることを理解しましょう。

闇雲に彼らを「悪」と決めつけて否定する姿勢から、少し離れましょう。

小さな一歩➄「コントロール願望」を自覚する

自分の心の中に、組織や他人や子どもやパートナー、さらには

自分自身に対する「コントロール願望」がうごめいていることを

まずは発見しましょう。

「コントロール願望」が出てきたら、それを「いけない」とか

「なくそう」とかせずに、ありのままに「コントロール願望」が

動くのをよく感じましょう。自分が「コントロール願望」の

衝動に動かされていることをなるべく客観的に観察してみましょう。

小さな一歩➅失敗がなくなる「魔法の祈り」

毎朝・毎晩瞑想に入り、下記の祈りを108回ずつ唱える。

「いかなる状況になろうとも、私は起きた結果を全面的に受け入れます。

決して逃げません。誰のせいにもしません。誰も非難しません。」

「失敗」というのは、結果に対する執着が作り出す概念です。

「成功も失敗もないですよ!」

小さな一歩➆計画や目標を捨ててみよう!

旅に出るとき、計画を作らず、宿も決めず、いきなり見知らぬ土地に

降り立ってみませんか?神経を研ぎ澄まし、小さな兆候を見逃さない

ようにして、どこで何が起きるか見てみましょう。

思いがけずにすごい旅になるかもしれませんよ。なにかワクワクしませんか?

小さな一歩➇無責任のススメ

結果に執着して、責任を激しく追及するいまの社会の風潮は、

もう何百年も続いているので一般常識として定着しており、

誰も疑いを持っていません。

「実存的変容」の波が押し寄せてきて、人類はようやくその呪縛から

逃れられる時代に差しかかっているのです。

本章の小さな一歩は、ちょっと世の中のヒンシュクを買うかも知れません。

「徹底的に無責任男、無責任女になりましょう!」

小さな一歩⑨「自分軸」を取り戻す

思い切って「いい人」「立派な社会人」「良き隣人」をやめてみましょう。

無理する必要はありませんが、少しずつ「ボロボロな自分」

「ドロドロした自分」「弱い自分」「汚い自分」を表に出す練習をしてみましょう。

それを表に出しても、それまで思っていたより世間の評判は下がりませんよ。

小さな一歩⑩恋愛の深層構造をひも解く

いま、あなたが恋愛中なら、まず自分の中に「独占欲」と「嫉妬心」を

見つけましょう。何かの折にそれは顔を出すはずです。

相手が、ちょっと別の異性に関心を持ったときとか、自分を見てくれないとき

とかです。「独占欲」と「嫉妬心」を発見したら、絶対にそれをなくそうとしたり、

抑え込もうとしたりしないでください。むしろ、大切に大切に、それを守り、

育ててください。「独占欲」も「嫉妬心」もあなたの一部であり、切り捨てるべきでは

ないのです。そして、その「独占欲」や「嫉妬心」があなたの言動に

どういう影響を与えているか、ちょっと離れた位置から見てみましょう。

「実存的変容」というのは、心の奥底の方に巣くっている「シャドーのモンスター」

と対峙しないと達成できません。一般には、表面的な意識レベルのワークでは、

なかなか心の奥底には届かないのですが、第一部では数多く繰り返すことにより、

心の奥底にまで影響を与える手法をお伝えしました。これは、スポーツの

メンタルトレーニングなどでよく使われている手法です。

一方、心の奥底に直接的にアプローチする手法としては、瞑想と催眠が

よく知られています。天外塾では15年にわたり、いろいろな瞑想法を

工夫してまいりました。第2部ではこの一端をご紹介いたしましょう。

第一部をもっと詳しく知りたい、又第二部の

少し本格的な修行にご興味の

あられる人は、本書をご購入して

実践されることをお勧めいたします。

「心の養生・食の養生・気の養生」 帯津 良一

20.07.22

西洋医学だけでなく、さまざまな療法で癌に立ち向かい、人間をまるごと

とらえる「ホリスティック医学」を提唱し、長年にわたって養生法の実践を

説いてきた帯津良一先生のお話を紹介させていただきます。

『私は生命場を高めるには三つの要素が必要だと考えます。

「心の養生」「食の養生」「気の養生」です。

「心の養生」は一言でいえば、

常に向上心を持って取り組んでいくことです。

どこまでも生命のエネルギーを高め続けることです。

ただ、ここで念を押しておきたいのは、いわゆる「明るく前向き」

という言葉についてです。

意外でしょうが、実は明るく前向きな人ほど、エネルギーを失いやすいのです。

私も最初は人間は明るく前向きなのがよいと思っていました。

そのために開業当初、患者さんを明るく前向きにする心理療法チームを

立ち上げたりもしましたが、ある時気づかされました。

明るく前向きな人が経過がいいのではなく、

経過がいいから明るく前向きになれるのだ、と。

経過が思わしくなければ、奈落の底に落ちて立ち直れなくなる人が

多いのです。では、どうしたらいいのか。

私は多くの人を観察する中で、人間は本来哀しくて寂しい存在であり、

明るく前向きにだけでは生きていけないと考えるに至りました。

元気な状態でも常に悲しみや不安が襲ってきます。

ましてや重病ともなれば尚更でしょう。

作家の水上勉さんは、

「我々は虚空より来たりて虚空へ帰る孤独な旅人である」

とおっしゃっていますが、まさにそのとおりだと思います。

人間は悲しく寂しい存在という考え方にどっしり腰を下ろした時、

「人間は所詮はそういうものなのだ」という一種の安心感が生まれます。

それが分ると、日々のちょっとした出来事にも「ときめき」を感じるようになります。

カツ丼が好きな人なら、カツ丼を食べることでもいいでしょう。

異性を見てときめく人がいるかもしれません。

よい本や言葉に触れて発憤する人がいます。

そんな小さなことでもいいのです。

「ときめき」という希望の種を播いていれば、心は自然と明るく前向きになります。

この前向きは悲しみや寂しさから出発していますから、たとえ壁にぶつかっても

いつまでも落ち込むことはありません。

悲しみ → 希望 → ときめき → 明るく前向き →

悲しみ → 希望 → ときめき → 明るく前向き・・・・・

この循環を繰り返す中で、「死後の世界」に向かって生命場のエネルギーは

高まっていくのです。

次に「食の養生」です。

食の養生というと、どうしても食事制限や

玄米菜食という言葉を連想します。

もちろん、それも大切なことだと思います。

しかし、ステーキが食べたいと思った時には思い切って食べて

自然治癒力を高め、翌日には玄米菜食に戻るといった

「攻めの養生」も大切なのではないでしょうか。

私は、大地のエネルギーを含んだ旬のもの、地場のものを食べること、

好きなものをときめきながら少量食べることは、とてもいいと考えています。

ちなみに、私はお酒も養生という持論があって、晩酌は欠かしません。

三つ目の「気の養生」

これは、大宇宙の気を体に取り入れることです。

気功、ヨガ、神道の呼吸法など自分に合った健康法を

実践していただきたいものだと思います。』

---------------------------- 月刊「致知」2010年3月号より ----------------

いかがでしたでしょうか。私は

「心の養生」の

”人間は本来哀しくて寂しい存在であり、明るく前向きにだけでは生きていけないと考え”

という水上勉さんの言葉に共鳴いたしました。

「食の養生」は玄米菜食も良いですが、それよりも大切な事は食を含め

身体に悪いことをやめる事の方がもっと大切だと考えています。

「気の養生」は私の恩師、矢山利彦先生から教わった気功法と

朝の散歩の時に村田一吉先生の”立禅ウォーキング」を実践しております。

最後に、「週刊朝日」の帯津良一先生の”老化に身を任せながらよりよく老いる

「ナイス・エイジング」を紹介させていただきます。

「マスクについて」 [呼吸]ポイント

(1)外でみんながマスクをしているのが不思議

(2)マスクで自然な呼吸ができないと免疫力が低下

(3)マスクをするしないをしっかり判断すべき

厚生労働省によると、いわゆる”3密”は

「換気の悪い空間」

「多数が集まる密集場所」

「間近で会話や発声をする密接場面」のこと。

戸外でまばらに歩いている限りは、3密の状態ではまったくありません。

それなのに、なぜマスクをしているのでしょうか。

マスクを外すと実に気持ちがいいですね。思わず呼吸法を3回ほど

繰り返しました。白隠禅師が教えるところの「内観の法」です。

息を吐くときに、臍下丹田(せいかたんでん)、腰脚足心に気を

みなぎらせていくのです。

こういう呼吸はマスクをしたままではできないですね。

マスクをすると、体、心、命を整えるための自然な呼吸が

できないのではないでしょうか。

それは知らないうちに免疫力の低下を引き起こします。

厚生省も熱中症予防の観点から

「屋外で人と2メートル以上離れている時には、マスクをはずしましょう」

と呼びかけています。

マスクをすれば安心と思い込むのではなく、マスクをするしないを

時と場合によって各自がしっかり判断すべきです。

純粋な気づきがもたらす驚異の癒し

20.07.01

「気づき」それは私たちの住む世界を穏やかにし、生き生きとさせ、

夢のような世界に変容させるための手法であり、生き方です。

端的に言うと「気づき」に秘められた癒しと再編成力に気づくことで、

人類が直立歩行し、人間として生き始めて以来ずっと苦しんできた

多くの問題が解決されるのです。

「明かされた秘密」

人生の究極的価値は、ただ生き延びることよりも気づきと黙想の力にかかっている

アリストテレス

あなたにとって、人生で一番大切なものは何ですか?

どんなことが思い浮かんだでしょうか。

健康?家族?仕事?それともアイスクリーム?

この質問への答えは「気づき」です。

気づきとは、心(マインド)のことではありません。

心が電球だとすると、気づきはその電球に光を灯す電気です。

気づきが曇っている時の心は、混乱と誤解に満ち、究極的には苦しみを生み出します。

一方、気づきの先に明るく照らされた心は穏やかで、現在にあります。

そして安らかな優しさにあふれまわりの人たちの気持ちを楽にします。

気づきを自分の「内なる光」と見ることができれば、その途方もない重要性が

よくわかるでしょう。

気づきの質が、人生の質を決定します。気づきが生き生きと

目覚めているかどうか、それが決定的に重要なのです。

たとえ話をしましょう。

あなたが真っ暗な部屋の窓辺に座っているとします。

夜明けが近づいて部屋にほんのりと光が差し始めたとき、

あなたの足元になにか得体の知れないものがあることに気づきます。

何だろうと思って眺めているとあたりが明るくなるにつれて

徐々にその物体の姿がはっきり見えてきます。

突然、恐ろしいことに、それがとぐろを巻いた蛇であることに気づきます。

今にも襲ってきそうに見えます。あなたは恐怖で固まります。

「毒蛇だろうか?ちょっとでも動いたら攻撃してくる?咬まれたらどうしよう?」

と、狂乱的思考が次々と心に湧き上がります。

部屋の中に少しずつ夜明けの光が増していくあいだ、あなたは石のようにじっとしています。

ところが、なぜか蛇は襲ってこない。それに気づいたあなたは少しホッとして、

わずかに思考が働き始めます。体は硬直して動かないまま、頭は逃げるためのシナリオを

素早く組み立てます。

そのとき、太陽が昇り、さっと窓から差し込んだ朝日が、室内を淡い黄金色の光に染めます。

すると、まるで闇が稲妻の光に照らし出されたかのように、一瞬であなたはその蛇が

実は巻かれたロープであったことに気づくのです。

あなたは恐れを感じました。あなたの心は凍りついて停止し、思考は割れたガラスのように

散乱しました。その間ずっと、硬直した体は血液中にストレス・ホルモンを送り出し続け、

戦いに備えていました。

このわずかな時間にあなたは何カ月分も歳をとってしまったかもしれません。

なぜでしょう?ひとことで言えば、実際には脅威の存在しないところに

脅威を認識してしまったからです。

気づきの質が、人生の質を決定します。

気づきが正常に機能していない状態というのは、この暗闇と同じです。

過労・運動不足・薬物・お酒・偏食・怒り・欲・悲しみ。

こういったことのすべてが気づきを鈍らせ、恐れの無い目で世界を

認識する力を奪います。

私たちの人生は「認識された脅威」に満ち満ちています。

お金という蛇。仕事という蛇。家族という蛇。

映画館や海辺のように楽しい場所へと車を走らせているときでさえ、

交通渋滞で気分がぶち壊しになり、血圧が上がり、感情が爆発する。

「戦うか逃げるか」の時代に生きる私たちは、ありとあらゆる場所に

「蛇」を認識するのです。

では、この認識をどうやって変えればいいのでしょう。

どうすれば明るい光をたっぷり受け取って、蛇が実はロープであることを

白日のもとにさらすことができるのでしょうか?

そう、もっと気づくようになることです。

気づきは、太陽の光のようなもので、感情と思考をただ照らしてくれます。

ぼんやりとした頭も、混乱した心も、気づきの光にきちんと照らされていないのです。

私たちは、気づきという燃料を使って認識します。

「純粋な気づき」は決してロープに騙されることがありません。

「戦うか、逃げるか」の時代に生きる私たちは

ありとあらゆる場所に「蛇」を認識するのです。

ほとんどの時間、私たちの心は自動運転になっています。

絶え間ない内面のおしゃべりは、まさに思考が暴走している良い例です。

今日ではあまりに活発すぎる頭脳が一般的になりすぎ、それが当然と

見なされていますが、実はそのために大量のエネルギーを浪費し、

いつもトラブルに巻き込まれることになります。

先のことを心配する。過ぎたことを思い悩む。

退屈、不満、怒り、不安、恐れ。

これらのすべてが「蛇のように見えるロープ」です。

気づきが曇っているせいで、世界は恐るべき場所になってしまうのです。

気づきはいつどこにでもあるのに、私たちはそれに注意を払っていません。

奇妙な話ですが、本当にそうなのです。

ふだん私たちは、日常生活を形づくる物事や、人々に関する考えに

没頭しています。そうした考えの「内容」には気づいていますが、

では「気づき」に気づいているでしょうか?

ほとんど気づいていません。

たとえ純粋な気づきが歩み寄ってきて、私たちに握手を求めたとしても

まだ私たちは気づかないのです。でも、これからすべてが変わります。

気づきはいつでもどこでもあるのに、

私たちはそれに注意を払っていません。

ちょっと待って・・・たったそれだけ?気づき?それが秘密?

あなたは今、ちょっとがっかりしているかもしれません。

私だって、まだ道のなかばの段階で

「ただ起こっていることに気づくだけで宇宙の秘密が手に入る」

なんて聞いたら、やはり同じように感じたでしょう。

それに、あなたは私が何について話しているのかも、

よくわからないかもしれません。

なぜなら、純粋な気づきは頭や心でとらえることはできないからです。

写真に撮ることもできません。気づきは、物でも、考えでも、感情でもありません。

ですから、頭で理解したいと思っていれば、たぶんそれについて話すだけで

苛立ちをおぼえるでしょう。

気づきは、物理的なものでないので、カナヅチのように手につかんで

使うことはできません。ところが、ひとたびあなたが純粋な気づきを

体験するやいなや、(いえ、実際には体験はできないのですが)

そのすべてが完璧に見事に意味をなすのです。

この時点で混乱していても心配はいりません。

気づきについてまったく理解していなくても、それを使って

素晴らしい成果をあげることはできます。

とはいうものの、こんなにすぐに気分が良くなる理由をほかの人に説明するには、

やはり何らかの知識があったほうが助けになるでしょう。

あなたも、いつのまにか楽しく奇跡を創造するようになります。

そのとき、あなたにとって純粋な気づきは呼吸と同じくらい自然なものになっているでしょう。

オッケー。心の準備はできましたか?では、次に進みましょう。

気づきについて全く理解していなくても、

それを使って素晴らしい成果をあげることはできます。

この続きにご興味のある方は、右記の本を

お読みください。正直、私も皆様へこの本を

紹介するかどうか悩みましたが、

「気づき」という言葉にとらわれずに

第5章 思考のはざまの空間を読んで

皆様にお伝えしようと心が決まりました。

ちなみに、そこにはブッダの言葉が紹介されています。

「一輪の花の奇跡をはっきりと見ることができれば、

私たちの全人生が変わるでしょう。」

第6章 私とは誰か? の章にはソクラテスのことばが紹介されています。

「唯一の真の知恵とは、自分が何も知らないということを知ることだ」

フランク・キンズロー『瞬間ヒーリングの秘密』より

APC(人生会議)をともに考える

20.05.26

吹田徳洲会病院地域医療科部長の辻文生先生の学術研修論文の一部を

ご紹介させていただきます。

------------------------------

◎はじめに

2019年11月25日、APC(人生会議)普及のための厚生労働省のPRポスターが炎上した。

患者役であるお笑いタレントの小藪千豊氏がベッドに横たわり、

「俺の人生ここで終わり?」

などの言葉が並び、死を想起させたことがその理由である。

現在は情報化社会で、SNSなどが浸透し、誰もが意見を述べやすい世の中である。

それはメリットであるが、逆にデメリットでもある。

言いやすくなった半面、批判も受けやすく、みんなの顔色を窺わなければならない

時代ともいえる。

死は決してネガティブな話題ではない。人は最後に必ず死ぬ。

誰もが通らなければならない道である。人生の最終段階をどう過ごすか、という内容は

決して暗い話ではなく、あくまでも今の生き方を前向きに考える機会ととらえるべきだ。

ただ、死の問題はナイーブな領域であり、人によって考え方、受け止め方も多様化しているので

注意が必要である。

◎日本人の死

かつて、日本人の多くが三世代にわたる大家族で暮らしていた時期があり、

多くの人が畳の上で生まれ、死を迎えた。

死は決して特別なものではなくて、身近なものであった。

しかし、わが国では1976年に病院死率が在宅死率を上回り、現在では約8割の人が病院、

残り2割が自宅や施設で亡くなっている。死は、病院などの閉ざされた一部の空間でしか

見られないものとなった。つまり、死が日常的なものから、非日常的なものと変わってきた。

最近は、死に慣れていない、普段死を意識していない人があまりにも多くいる。

死を意識しなくなったのは、平均寿命が延びたことも大きな要因に違いないが、

それだけではない。「人生100年時代」や「アンチエイジング」という言葉がよく聞かれるように

世の中の風潮としても死を見つめ直すどころか、さらに死を遠ざけているようにさえ感じる。

では、あらかじめ死を意識していないとどのような事が起こるか?

老衰の経過として病態が悪くなったとしても、本人、家族は最後には救急車を要請して

病院に行こうとする。現状を受け入れられない心情と、待てないことから救急車を

呼ぶのであろうが、おそらく病院に行けば何とかなるという感情があるのだろう。

普段から延命治療も含め、死をイメージした話し合いが家族間で行われていなければ、

希望を尋ねられても最終的には医師にお任せすることになる。

その結果、時として患者の意に反した延命治療が始まる。基本的に多くの医療者は

「生」に対する教育のみで、「死」に対する教育はないという認識が必要である。

決して延命治療を否定しているわけではなく、患者自身が選択するのであれば何歳であろうと

延命治療を選択すればいいと思う。選択の自由が確保されている点、今の日本の

医療制度はとても恵まれている。

最近は病院医療の問題点について一般市民も徐々に気づいてきた。

病院に終末期を任せればいい時代は終わり、各個人が自分の終末期について

考えなければいけない時代が到来した。

◎医療の役割

「人生は100年時代」といわれるほど日本人の平均寿命が延伸をたどる一方で、

健康寿命の伸びはそれに伴っていない。

私の推進する幸福寿命についていえば、縮まっているようにさえ感じる。

それは、日本に限ったことではなく、世界的な傾向である。

今、多くの方が未来に対して閉塞感を持っており、心の余裕がなくなってきている。

人、そして国自体に心の余裕がなくなれば、当然周りに対しても優しくなれない。

自分中心になり、自然と争い事が多くなってくる。

医療の役割とは、そもそも「幸福を創ること」だと思っている。

今の日本では実際その役割を果たしているだろうか?

私は急性期の臨床現場に長年携わってきて多くの高齢者医療の現場を診てきた。

今まで数多くの意思疎通が取れない寝たきり患者の誤嚥性肺炎に対しても治療してきた。

「治療をすることで本当にこの患者は幸せなのか?」

「今の治療が患者にとって望む治療なのか?」

と自問自答を繰り返してきた。

医療人として誤解を恐れずに言いたい。長く生きることが必ずしも幸せではない。

人は長生きするために生きているわけではなく、生きる目的、そして役割があるから生きているのだ。

しかし、多くの人は自分の人生はまだまだ続いていく、今日と同じような明日や明後日が当然のように

やってくると思いながら日々を不本意に過ごしているのではないだろうか?

人生は長い短いではなく、毎日を精一杯「生き抜く」ことが大切だ。

決して幸せな人生か否かは周りが決めるものではない。

自分が納得した日々の積み重ねこそが幸せな人生というものではないだろうか。

2017年に乳がんで若くして亡くなったフリーアナウンサー小林麻央さんの

手記を引用したい。

『人の死は、病気であるかにかかわらず、いつ訪れるか分かりません。

例えば、私が今死んだら、人はどう思うでしょうか。

「まだ34歳の若さで可哀相に」「小さな子供を残して可哀想に」でしょうか?

私はそんなふうには思われたくありません。

なぜなら、病気になったことが私の人生を代表する出来事ではないからです。

私の人生は夢を叶え、時に苦しみもがき、愛する人に出合い、2人の宝物を授かり、

家族に愛され、愛した、色どり豊かな人生だからです。』

私は、幸せな人生を生き抜いた説得力のある手記だと思う。

◎おわりに

ヒトは幸せになるために生まれてきた。

そして、みんなが幸せになりたいと考えている。

特に今の日本では物質的な豊かさよりむしろ精神的な豊かさを求める時代になってきた。

私は、幸せになる秘訣はシンプルライフだと常に思っている。

それには、常日頃、死を意識することが大切である。

死を意識し、限りある人生と思えば日々を粗末にしてしまうことなく

一日一日がとても貴重に思えてくる。ともすれば忙しい日常生活の中で

埋没してしまう人との出合いや日々の役割を大切に思うようになるであろう。

たとえ平凡な毎日であったとしても、今周りの人たちのお陰で自分が

生かされていることを思えば、自然と感謝の念が湧くものだ。

たとえ持病があったとしても常に病気と闘い続けるのではなく、

時には立ち止まり、病気に寄り添い、なぜ病気になったのか身体の声を聴き、

全身の細胞に意識を傾けることをお勧めする。

そう指導することによって生活習慣、そして生き方が変わる患者を多数経験してきた。

考え方次第で、病気は敵にも味方にもなるものだ。

昨今、心の余裕がない人がとても多くなってきた。

是非一日の終わりや仕事帰りに空をゆっくり見上げる余裕があるか自問自答していただきたい。

自分自身に対して、「今日一日お疲れさまでした」と自然に言える日が来ると、

幸せが間違いなく近づいてくる。

今ACPが話題になっていることは老若男女問わず、すべての人が

死を意識する絶好のチャンスだと感じている。

今の世の中は多様化しているために生き方、死に方、

そして幸せの在り方も多様化している。

情報社会で医療情報を含めて様々な情報が氾濫する中、

適切な情報、自分に合った情報を見つけるのは至難の業ではあるが、

動き出さなければ始まらない。

ただ、こうでなければならないというものではない。

だからこそゆっくり自分自身で選んで決めたい。

移り変わる気持ちも全く問題ない。

とことん悩み続ければいいと思う。

それが人生というものではないか。

特に死の議論には正解がない。人の価値観,死生観は様々、

だからこそ自分で考え続けなければならない。

そのプロセスこそが大切なのだ。

繰り返しになるが、死を考える、意識することによって人生はずっと充実する。

一人でも多くの人が、最幸の毎日、人生を歩んでいただきたい。

そして人生最期に自分の理想の死を迎えることができれば、

医療者としてこれほど幸せなことはない。

-----------------------------------------

全文を読まれたい方は、吹田徳洲会病院 地域医療科のホームページに入ってください。

HPはこちら

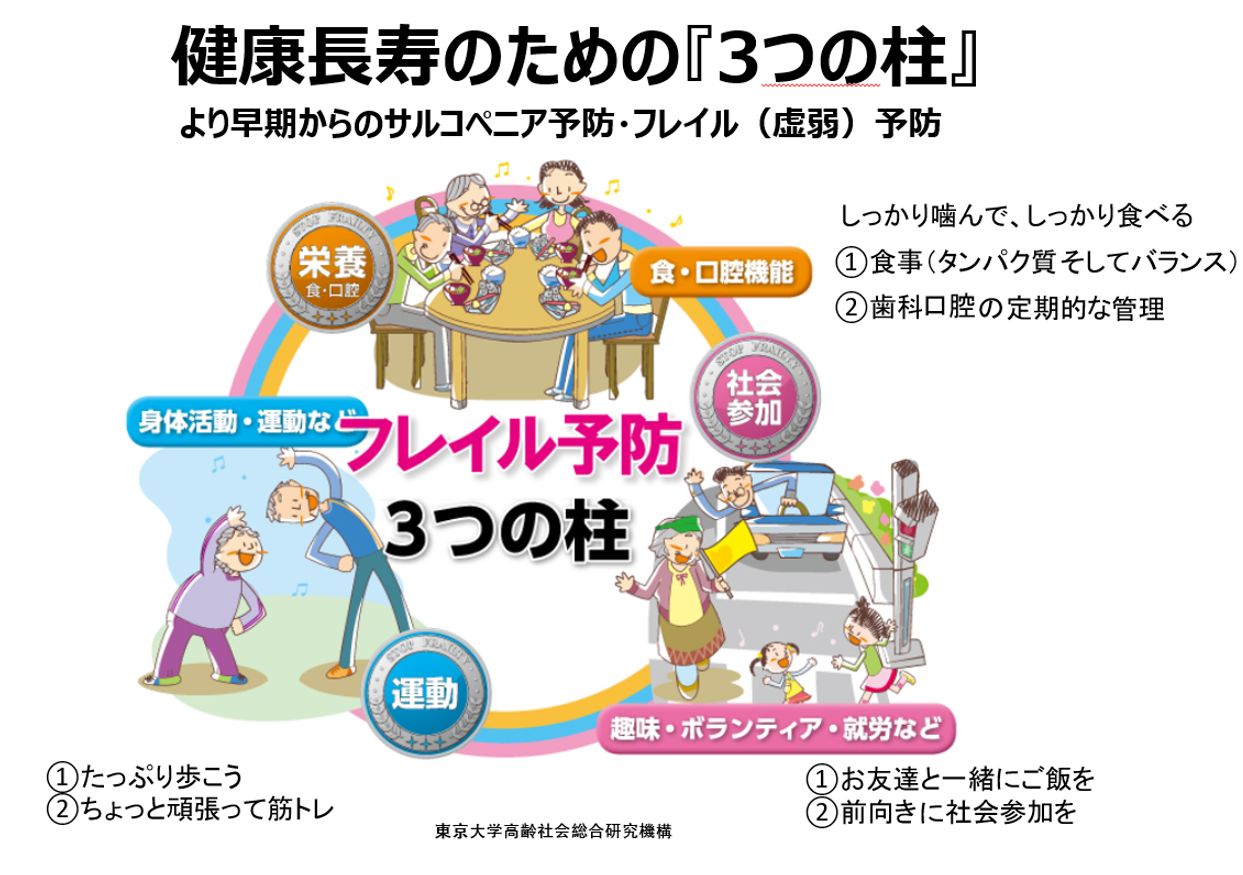

2018年厚労省はフレイル対策をはじめとした高齢者の特性に応じた

保険事業の本格実施を始めました。

健康寿命を伸ばす事は勿論大切ですが、新型コロナ禍の閉塞感で

身体だけでなく心の不調を訴える人が益々増えている現在、

医療の役割とは「幸福を創造する事」と考えて臨床の現場に立たれている

辻先生のお言葉をしっかりと噛みしめて幸福寿命についても

考えたいと思います。

人間力を高める学び「人間学」とは何か

20.04.24

人間が人間になるための学びを「成人の学」といいますが、

この「成人の学」には二つの学があると言われています。

その一つが「人間学」で、もう一つの学びを「時務学」といいます。

人を愛する、人を尊敬する、忍耐する、

正直、勤勉、誠実、恩を感じて恩に報いる・・・

こうした、人が本来備えている徳性を養っていくための学問を「人間学」といいます。

この徳性は学んで養っていかなければ、発揮されません。

つまり「人間学」とは、徳性を養うための学問を意味します。

もう一つ、人間にとって大切な学問が「時務学」です。

「時務学」とは、知識・技能を養う学問のことを言います。

人間が今日まで文化、文明を発達させてきたのは、知識・技能があったからです。

時代に応じて、人は飛行機によって空を飛び、地上に新幹線を走らせ、

潜水艦で海の中を移動できるようになりました。

様々な技術革新をしてこられたのは、全て人間の知識・技能によるものです。

こうした意味から、人間にとって知識・技能は非常に大事なものであるといえます。

しかし、あらゆるものには本末があります。

東洋古典の『大学』という本には、

「その本乱れて末治まるものはあらず」

という言葉があります。

この成人の学にとって、「本学」というのは徳性を養う学問、

つまり「人間学」が「本学」であって、

知識・技能を養う学問が「末学」であると言います。

いくら知識・技能を多く学んでも、この「本」となる徳性を養う学問を

全然学ばなければ、世の中は成り立っていかない、ということを

『大学』という本は2500年も前から言っているのです。・・・致知出版社より・・・

それでは、徳性を養う「人間学」をどのように学んだら良いのでしょうか。

先日、岩手県北上市のさやかクリニックの齋藤さやか先生より

女性として史上初のシッダーマスター(ヒマラヤ大聖者)になられた

ヨグマタ相川圭子さんの著書「成功の源泉」を送っていただきました。

その帯書きにはこのように書かれています。

『本当の成功を求めるならば、私たちがどんな力で生かされて

成功するのか、その力の秘密について十分に理解することが大切です。

事業が繁栄したり、仕事が順調であるとそれは自分の能力と努力によるものだと

思う人が少なくないようですが、じつは、その奥に働く、命の偉大な力があります。

私たちの奥深くには、純粋そのものの源(本源)があります。そこには無限の

パワーがあり、無限の愛があり、無限の智慧があります。瞑想をして真理を

知っていくこと、気づきを深めていくことによって、本当の生き方、

本物の成功に導かれるのです。』

あとがきには、

『単にお金持ちになるのではなく、あなたの生涯が、

本当の生きる意味を知り、味わい深いものになりますように。

この生が人のためにもなっていきますように。あなたの力が、

社会をよくするのです。もちろん、自分が満ちて、なおかつ

みんなが幸せになるのです。

・・・・・・・・・・

瞑想をして無駄なストレスを全部焼き、マスターの純粋な

エネルギーとつながることで、あなたの願いは天に届けられ、

実現するのです。』

ヨグマタ 相川圭子

さやか先生、ありがとうございました。

私の人生訓である

「人間死ぬまで発展途上心」

を心に刻んで、「気づき」を深めていきたいと思います。

「気づき」を深める方法として私が日々実践している中の一つが

”ひふみ祝詞”を唱えることです。

2013年12月の私のブログ「高次の知的生命体や宇宙につながる意識を拓く・・・」

でもお伝えさせていただきましたが、「超意識」が高まりますと

次のような効果が期待できるそうです。

1.無償の愛の意識が高まる → 我欲が少なくなる

2.高次の知的生命体とのパイプが太くなる。 → 人生が豊かになる

3.直観力、透視力、創造力が高まる。 → 想いの実現

4.生命エネルギーの流れが良くなる。 → 自然治癒力が高くなる

5.自分の仕事の能力が高まる。

6.魂のデトックス → 細胞機能を高める

そして「超意識」を高める方法は色々ありますが、私は堀田先生の

お勧めで”ひふみ祝詞”を唱えています。

中矢伸一さんによりますと、”ひふみ祝詞”は神の霊、大宇宙の

すべての真理、そして絶大なパワーが秘められた言霊の配列だそうです。

お勧めの唱え方は、1日3回(多くても可)、身体を楽器のように

振動させるような感覚で、日中は掌を上に、夜は下に向けて唱えると

良いそうです。

”ひふみ祝詞”を唱えて8年、何が変わったという事ではありませんが、

間違いなく何かが変わります。

「まだ”ひふみ祝詞”を唱えたことがない」という方に確信を持って

お勧めさせていただきます。

「一隅を照らす」 出口光オフィシャルメールマガジンより

20.04.08

新型コロナウィルス感染拡大による「緊急事態宣言」は、戦争を知らない世代にとっては

初めての危機体験です。

このような状況では、まずコロナウィルスの感染拡大に万全をつくす事が第一ですが、

それに際して起こりうる様々な問題にどのように対処したら良いのかと考えました。

その時、ふと思い出した言葉が「一隅を照らす」でした。

京都比叡山に延暦寺を開いた伝教大師最澄は

「一隅を照らす、これ即ち国宝なり」といいました。

たった一隅でも照らすことが出来る人は国宝だ!というのです。

一隅(いちぐう)とは、今自分がいる「場」そのもののことです。

「一隅を照らす」とは自分が、自分のおかれている「場で」

みんなの為に自分のできることを、できうる限りやることです。

自分の存在する「場」を照らす、という想いでやれることをやれば

あなたは光り、周りの人も照らされ光ってくる。

「一隅を照らす」

これは、あなたの周りを幸せにする誰でもが出来得る方法なのです。

そして、一隅という以上は全体が見えていることになります。

全体を俯瞰して、自分が出来ることをやる。

大きなスピリットから自分ができることをやる!

これこそが志であり、天職ではないでしょうか。

あなたは今日は一隅を照らしますか?

私はこの言葉で頭の中のモヤモヤがなくなり、何か視界が明るくなったような

気がしました。

-----円覚寺管長 横田南嶺さんのお言葉をお伝えさせていただきます-----

・明日はどうなるかわからないけど、今日一日は笑顔でいよう。

・つらいことは多いけれど、今日一日は明るい心でいよう。

・いやな事もあるけれど、今日一日は優しい言葉をかけていこう。

地域社会医学実習生の研修

20.02.28

愛知医科大学では、2学年次のカリキュラムとして、障がい者の介護、救急医療の現場、

働く人々の実態を体験し、社会における医師としての役割について理解を促す目的で、

学外体験実習を取り入れています。

この度、MCA学会理事の愛知医科大学衛生学の松永講師のご紹介で、男女合わせて6名の医学生が

当社に実習に来られました。

出身地は東京、大阪、金沢、和歌山、三重、愛知とさまざまで、6名の内4名の生徒は親が医師でした。

入学金から卒業までの学費から生活費を考えますと、普通の家庭ではとても賄える金額ではありませんが、

大学側も成績優秀者の学費免除、そして卒業から一定期間、大学病院で勤務することを条件とした

奨学金制度等で、それなりに考えているようです。

どちらにしても、学業だけではなく、医師になるハードルは色々な面でとても高いと改めて実感しました。

6名それぞれに医師を目指す目的を尋ねましたら、「親の跡を継ぐ」「小児医療に興味がある」等

ありましたが、まだ2年生ということもあり、将来の進路はまだ決められる段階ではない感じでした。

当社に縁があって実習に来られたわけですから、少しでも何かお役に立てればと思い、現在の医療が

かかえる保険制度の崩壊、AIテクノロジーの進化に伴う医療の変化への対処、そして現代医療は

急性疾患には有効な手段が多く対応できるが、慢性疾患には充分に対応が出来ないことなどを考え、

堀田先生の著書『身体は、なんでも知っている』の冒頭の言葉

-----多くの病気は原因がわからず、対症療法になっている。

-----慢性病には薬以外に有効な手段が無く、長期間薬を飲みつづけなければならない。

-----検査をしても原因がみつかるとはかぎらない。

-----免疫力を高めたり、病気を未然に防いだりする治療法に乏しい。

-----薬の副作用を未然に防げない。

-----保険診療のなかでは、保険で認められた治療以外に自由に治療法を選択することができない。

-----科学的ではないものについては、受け入れる素地がない。

を紹介させていただきました。

まだ2年生で医療現場の経験もありませんから当然だとは思いますが、

全員あまりピンとはきていないようでしたが、それなりに素直には聞いてくれました。

今後、一人前の医師となって現場の荒波に揉まれても、今の素直な気持ちを忘れることなく

成長されることを心より願っております。

その後2人1組で当社のユーザーの病院、整形外科、接骨院、介護施設等の見学に

案内させていただきました。

当社は30年前から現代科学の基本概念を超えた医療機器及び関連する健康グッズの開発と

治療技術及び診断能力の向上のための各種セミナーを開催させていただいております。

わずか2日間の研修でしたが、6名の医学生全員が「当社に来て良かった」と

言っていただけました。

今回見聞きしたことが将来少しでもお役に立てましたら幸いです!

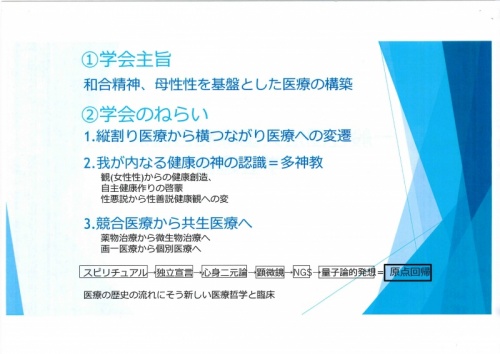

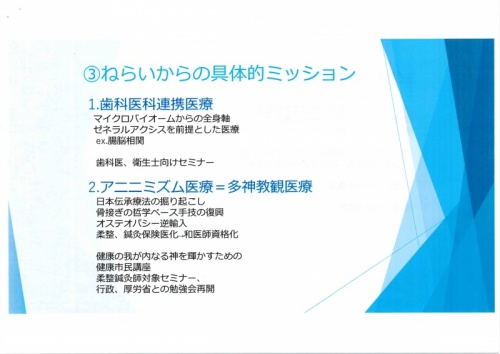

国際和合医療学会

20.01.22

魂の伝道師、故氏家五十六さんとの繋がりで国際和合医療学会の理事会は

10年程前よりいわき市で開催されています。

学会は東京・名古屋・京都・青森などで定期的にセミナーを行っております。

学会の趣旨としましては

今年の理事会には、新たに学会の事務局長に就任されました

日本先進医療研究会の代表理事の小林平大央様のご紹介で初代厚生労働大臣の

坂口力様が来賓としてご出席されました。

三重大学の名誉博士でもあられる坂口先生は

「免疫の力でガンを治す患者会」の会長をされる程、代替医療への造詣も深く

渋谷で健康相談室も運営されていらっしゃいます。

坂口先生は国際和合医療学会の趣旨に賛同していただき、応援をお約束して下さいました。

愛知電子工業株式会社は国際和合医療学会の活動をバックアップしていきたいと考えております。

全 111 件中 21 〜 40 件目を表示 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ...6

| « 前の20件 | 次の20件 » |