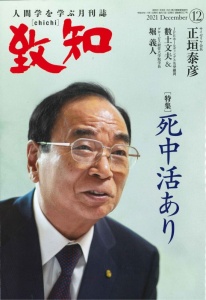

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』7月度

23.11.27

人間力と仕事力が身につく

仕事ができる人はここが違う

『仕事の教科書』の月毎の言葉の中から私の心に響いた言葉を選ばせて

いただいていましたが、今回は、絞るのに苦労しました。

益々混迷を深める世界情勢の中、皆様の生き方の指針の

お役に立てましたら幸いです。

1.自分の荷は自分で背負って

宇治田透玄 東井義雑記念館館長

「苦しみも 悲しみも

自分の荷は

自分で 背負って

歩きぬかせてもらう

わたしの人生だから」

という詩は、そのまま、義父・ 東井義雄の生き方です。

胃がんで、自分の死を 間近に見た時ですらそうでした。

ところが、 平成2年の出来事は、義父にとって「自分の死以上の問題」でした。

東光寺に同居していた長男・義臣が、勤務先の小学校で倒れたのです。

体育の授業中、子どもたちと運動場を走っている時に突然意識を失い、

病院に担ぎ込まれました。そして、心臓こそ動いているものの、

二度と目を覚まさない人となったのです。まだ、46歳という若さでした。

朝、出勤するときには

互いに 手を振りあって 見送り

そして 出勤していった

倅であったのに

それから 一時間半の後

一校時の 体育の時間

子どもたちと一緒に

運動場を走っているとき

突然 ぶっ倒れて しまったという

すばやい 学校のご処置のおかげで

すぐに 病院に運ばれ

すでに 停止してしまっている

呼吸や心臓を

人工で はたらくように

していただいたという

機械による 呼吸であるとはいえ

こうして 呼吸をさせてもらい

いのちをいただいているのは

学校のすばやいご処置と

出石病院の先生方の おかげだ

学校の 皆さん

病院の先生方

ほんとに ほんとに

ありがとう ございます

これは義父の日記にあった詩です。日記は、亡くなった後、義母が書斎で見つけたといいます。

長男が目を覚まさぬ人となってからも、 周囲から見た義父の様子はほとんど変わりませんでした。

苦しみもやりきれない思いも決して外には表さない人だったのです。

私の妻にもそういった種類の言葉は何一つ言わなかったといいます。

しかし私たちの知らないところで自分のやりきれない感情を、日記に認(したため)ていたのです。

そしてそれは詩のスタイルで綴られていました。冒頭で紹介した詩で義父は

「自分の人生である限りは悲しみも苦しみも自分で背負う」といっています。

そして長男が意識を失っておよそ一年を経て、その現実すらも息子と代わってあげることができないという辛ささえも

そのまま受け入れようとしていたのではないのでしょうか。

とうとう

義臣が

まる一年

いのちをいただいてくれた

たくさんな皆さんの

念力にささえられて

いのちをいただいてくれた

南無阿弥陀仏

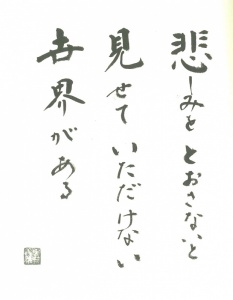

「悲しみを通して、初めて見さしてもらえる 世界があるのですね」

義臣の妻、私の義妹が義父に言ったそうです。当たり前に息を吸うことのありがたさ。

家族がそろって一日を過ごせる素晴らしさ。 そんな、それまでは見過ごしていた幸せを、

かみしめていたのかもしれません。真の意味で命を喜び、どんなに辛い現実もかけ値なしの人生と思える、

それを、悲しみを通した向こうの世界に見たのかもしれません。

宇治田館長の「自分の荷は自分で背負って」を拝読して改めて人生はすべて自分自身で作っていくものだと

思いました。そして東井先生にご長男、義臣さんの奥様がおっしゃった

「悲しみを通して初めて見さしてもらえる世界があるのですね」が胸に刺さりました!

仕事でもらったスランプは仕事で返す

松本明慶 大佛師

我われは足を切ったり、指を飛ばしたり大怪我をすることもありますが、それでも私はあくる日も仕事場にいます。

仕事をしない日はないです。お正月も、弟子には休みをやりますが、自分は木づちをふるっています。

この正月の期間は仕事場を独占できて、新年の構想の下ごしらえができるんです。

こういう話をすると、「先生、そんなに仕 事ばかりして、ストレスはどう解消していますか」と聞かれますが、

スランプやストレスは何から起きているかといえば、結局は仕事から起きているんです。

だからそのストレスは仕事でしか解消されないんですね。

魚釣りに行ってストレス解消しているという人もいるけど、それは一時的に忘れているだけで、

実際は消えることはないんです。

野球選手がヒットを打てないからスランプやと言っても、そんなのヒット打てばいっぺんで直ります。

だから仕事でもらったスランプは仕事でしか返すもんがないです。それでもまた次にスランプがやってきますけど、

そうやって繰り返していくうち、だんだん間隙が少なくなって、すーっと仕事ができるようになります。

一つの道を究めていくには精進を続けていかなければなりませんが、そのためにはまず考え方を変えないと

ダメだと思いますね。考え方が変わると行動が変わります。行動が変わると結果が変わります。

大変な行に入らなければならないとか、辛い仕事をしなければならんとか、そうとしか考えられなかったら、

ずっと苦しみが続きます。そして苦しみから逃れるために手を抜こうとか、違う仕事を見つけようかとなる。

天台の教えにもありますよね、「苦楽」って。うちの工房の会報誌は、この「苦楽」に「吉祥」を足して

「苦楽吉祥」というんです。結局苦楽があるから吉祥があるんです。苦しいけど楽しいと考えを変えれば、

必ず吉祥がきます。

また、「楽」という字には「多くの人が集まってくる」という意味があるそうですね。

私も「そんな長い時間、卒業も定年退職もなく、よく毎日やりますね」と言われますが、

いい仕事を楽しんでやっていると、「あいつ、 楽しそうだな」と人が寄ってきます。

寄ってきてくれた人たちに「あいつと一緒だと楽しいな」と思われ、また人が寄ってきてくださる。

そうなると、どんな苦しいことがあっても楽しくなります。

これも天台の言葉ですが「一隅(いちぐう)を照らす」 という教えがあるでしょう。

自分の仕事に懸命に取り組むことで一隅を照らす。そうやってその場で光るような生き方をしておれば、

必ず人は集まる。

確かに一時的に忘れているだけで、根本的な解決にはなっていません。

しかし、ストレスが無いと人間は成長出来ないという一面もありますから、

「苦楽吉祥」苦しくて大変だからこそ、仕事もやりがいも大きくなるのではないでしょうか?

素人発想、玄人実行

金出武雄 カーネギーメロン大学教授

世界中の優秀な学生が集まってくる中で、 大きく伸びる学生の共通点は、よく勉強する ということは

当たり前として、精神的に「しつこい」ですね。

例えば研究について質問や提案に来たとする。教授に「考えておくから」と言われ、「あ、そうですか」と

帰ってそのままにしてしまう、という姿勢ではない。またすぐ来て「あれはどうなったか」とか

「もっとさらに考えたんだ」と迫ってくるようなしつこさ。何としても自分の思いを通そうとする思いの強さは

絶対必要条件ですね。これは万国共通じゃないですか。成功している人はだいたいしつこい人が多い。

これは負けず嫌いということにも繋がります。

あとは、「かわいい人」ですね。何でもそうでしょう。

スポーツでも何でも、スーパースターといわれる人たちはみんなかわいいところがありますよね。

かわいさは素直とほぼイコールだと思います。素直というのは何でも「はい、はい」と聞くことではなく、

考えがひねくれていないということです。

例えばコメントを受けた時に、「なるほど、そういう考えもあるのか。もしそうだとすると、

自分の考えはもっとよくすることができるかな」とポジティブに受け止めようとする姿勢です。

逆に、自分の考えが攻撃されていると受け止めて、なんとしても防御する姿勢はだいたい上手くいかないですね。

これは処世訓ではなく、研究そのものと深い関係があります。

だいたい、研究で成功する人の考えの多くは極めて単純明快です。

難しい話や重要な発明も、その発想を聞いてみると「なーんだ」というものが多い。

私はこの仕事をしながら、常々、

「素人発想、玄人実行」

ということを大切にしてきました。とらわれのない、素人のような視点で物事を考える。

しかし、それを形にしていくにはプロとしての知識と熟練された技が必要ということです。

いくら発想が素晴らしくても、下手につくったものはうまく動きませんから。

発想は単純で素直なものでなければならないのに、それを邪魔するものは、なまじっかな知識、

自分は知っているという心です。大学教授という職業は、「それは理論的に難しいだろう」

「何年前にあの人も挑戦したけれど、 上手くいかなかった」という知識をつい先に出してしまう。

本当の玄人になるには、自分の玄人性に疑問を持てるかどうか。

もっと言うならば、時に自分が築いてきた実績を捨てる勇気があるかだと思います。

「素人発想、玄人実行」は学生たちにも話していることであり、

自分自身を育てるためにも意識し続けていることです。

1.世の為、人の為という志しを強くもち

2.物事の捉え方が素直でひねくれてなく

3.自らが何を知っていて、何を知らないかを自覚している

以上3点が大切なのだと私も強く思います。

4.どこまで人を許せるか

塩見志満子 のらねこ学かん代表

長男が白血病のために小学二年生で亡くなりましたので、四人兄弟姉妹の末っ子の二男が三年生になった時、

私たちは「ああこの子は大丈夫じゃ。お兄ちゃんのように死んだりはしない」と喜んでいたんです。

ところが、 その二男もその年の夏にプールの時間に沈んで亡くなってしまった。

長男が亡くなって八年後の同じ七月でした。

近くの高校に勤めていた私のもとに「はよう来てください」と連絡があって、タクシーで駆けつけたら

もう亡くなっていました。子供たちが集まってきて「ごめんよ。おばちゃん、ごめんよ」と。

「どうしたんや」と聞いたら十分の休み時間に誰かに背中を押されて コンクリートに頭をぶつけて、

沈んでしまったと話してくれました。

母親は馬鹿ですね。「押したのは誰だ。犯人を見つけるまでは、学校も友達も絶対に許さんぞ」

という怒りが込み上げてくるんです。

新聞社が来て、テレビ局が来て大騒ぎになった時、同じく高校の教師だった主人が大泣きしながら駆けつけてきました。

そして、私を裏の倉庫に連れていって、こう話したんです。

「これは辛く悲しいことや。だけど見方を変えてみろ。犯人を見つけたら、その子の両親はこれから、

過ちとはいえ自分の子は友達を殺してしまった、という罪を背負って生きてかないかん。

わしらは死んだ子をいつかは忘れることがあるけん、わしら二人が我慢しようや。

うちの子が心臓麻痺で死んだことにして、校医の先生に心臓麻車で死んだという診断書さえ書いてもろうたら、

学校も友達も許してやれるやないか。そうしようや。」

私はビックリしてしもうて、この人は何を言うんやろかと。

だけど、主人が何度も強くそう言うものだから、仕方がないと思いました。

それで許したんです。友達も学校も・・・・・。

こんな時、男性は強いと思いましたね。でも、いま考えたらお父さんの言う通りでした。

争うてお金をもろうたり、裁判して勝ってそれが何になる・・・・・。

許してあげてよかったなぁと思うのは、命日の七月二日に墓前に花がない年が一年もないんです。

三十年も前の話なのに、毎年友達が花を手向けてタワシで墓を磨いてくれている。

もし、私があの時学校を訴えていたら、お金はもらえてもこんな優しい人を育てることはできなかった。

そういう人が生活する町にはできなかった。心からそう思います。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』 致知出版社 より

私はその友達を許せるのだろうか?と考えた時、

2015年11月13日(金)の夜パリで発生したテロに巻き込まれ、

奥様と1歳半の息子を亡くされたジャーナリストが

テロリストに向けた手紙で、怒りや憎しみに屈さず、

「今まで通りの生活を親子で続ける」と発信された事を思い出しました。

「許してあげてよかったなぁと思われる、塩見ご夫妻に頭が下がります。

他にもご紹介させていただきたいお話しが一杯です。

是非お読みになられる事をお薦めします。

『武士道』いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ② 致知出版社

23.10.05

日本という国は、

サムライによって

つくられてきました。

彼らは国家の花であっただけでなく、

根でもあったのです

武士道の精神が脈々と流れているのではないでしょうか?

本書の目次にそって、各章の要諦となる部分をご紹介させていただきます。

第1章 武士道とは、生きるための道である

◆武士道とは「桜」

武士道は、我が国の「桜の花」と同じものです。

それは日本の土壌で生まれ、今なお我が国の特徴を象徴している、固有の花に他なりません。

決して、ひからびた標本となって保存される類いの、歴史遺産ではないのです。

武士道は現在もなお、力強さと美しさをもって、私たちの中に生き続けています。

姿や形こそ見えなくても、「武士道」という言葉が醸し出す道徳的な芳香は、

私たちがいまだそれに影響を受けていることを思い出させます。

武士道を生み、育んできた社会状況は、すでに消えて久しくなっています。 しかし、

かつて存在していた星々のきらめきが夜空を照らすのと同様に、武士道は今も私たちの

頭上に光り輝いているのです。

第2章 武士道の源流

◆仏教と神道がもたらしたもの

まずは仏教から始めてみましょう。

仏教は武士道に対し、運命にすべてを委ねる穏やかな感覚や、避けられないものに

対しても冷静に従う強さをもたらしました。 それは危険や災難に出合っても厳格なまでに

落ち着き払い、生を軽んじて、死に親しむような姿勢に反映されています。

有名な剣術の師匠 柳生宗矩は、彼の生徒がその奥義を習得したのを見たとき、

彼に向かっていいます。

「もうこれ以上、お前に教えることはない。あとは禅に学びなさい」

「禅」とは「ディアーナ」の日本語訳であり、「瞑想を通して言葉による表現を超えた

領域に到達しようとする人間の試みを表現した」ものです。

その方法は沈思黙考であり、禅の目指すところは、あらゆる現象の根源にある原理を悟り、

自分自身をこの世の絶対的な存在と調和させることだと私は理解しています。

そのように定義すると、禅の教えはもはや一宗派の教義を超え、

すべての人間に「絶対的な存在」を知覚させ、自分自身を世俗的な事柄から切り離し、

「新たなる天と地」の世界に気づかせるものなのでしょう。

仏教が武士道に与えられなかったものは、神道が十分に補ってくれました。

主君に対する忠誠、先祖に対する崇敬、親に対する孝行は、他の教義が教えなかったものであり、

神道の教義から導入されます。 これによってサムライの傲慢な性格は抑制され、

代わりに忍耐強さが加わったのです。

神道の教義に、キリスト教でいう「原罪」の観念はありません。

逆に神道は、人間生来の善性を信じ、人間の魂を神のように正常なものととらえ、

ときに魂を「神の意志が神託として述べられる場」として崇敬します。

第3章「義」あるいは「正義」

◆「義」は正義に基づく決断の力

ここではサムライの掟の中でも、最も厳しいものであった教訓を取り上げましょう。

サムライにとって卑劣な行動や不正な行為ほど、忌むべきものはありませんでした。

ここで紹介する「義」の観念には、誤ったところがあるのかもしれません。また狭苦しく、

窮屈に過ぎるのかもしれません。

有名な武士、林子平は、義の観念を「決断の力」と定義し、次のように述べています。

「義は勇の相手にて裁断の心なり。道理に任せて決心して猶予せざる心をいうなり。

死すべき場合に死し、討つべき場合に討つことなり」

孟子は「仁は人の心なり、義は人の路なり」といい、さらに「その路を捨てて由らず、

その心を放って求むるを知らず、悲しいかな。人、鶏犬の放つあらば即ちこれを求むるを知る、

心を放つあるも求むるを知らず」と嘆いています。

第4章 勇、すなわち勇敢で我慢強い精神

◆「死すべき時に死する」が真の勇

勇気は、義のために行使されるのでなければ、美徳としての価値はないとされてきました。

孔子は『論語』の中で、よく用いている否定的な論法で勇気の定義づけをしています。

それは「義を見てせざるは勇なきなり」というもの。

この格言を肯定的に言い直すならば、「勇気とは正しいことをなすことである」となるでしょう。

あらゆる危険を冒し、命を懸けて死地に飛び込むことは、よく勇気と同一視されます。

そして武人たちの職業において、シェイクスピアが「勇気の私生児」と呼んだ向こう見ずな

行為が、不当に賞賛されることはありました。

しかし武士道においては、そうではないのです。

その価値に値しない死は、「犬死に」と呼ばれました。

「戦場に駆け入りて討死するはいとやすき業にて、いかなる無下の者にてもなしえらるべし。

生くべき時は生き、死すべき時に死するを真の勇とはいうなり」

こう述べたのは水戸藩の義公(徳川光圀)でした。

プラトンの名前すら聞いたこともなかった義公ですが、彼は「恐れるべきものと、

恐れてはならないものを区別する知恵こそ真の勇気」と定義したプラトンと、まったく同じ結論に

達していたのです。

第6章 礼

◆最も効率的で、最も優美、それが「礼」

礼儀正しさとマナーのよさは、日本を訪れたあらゆる外国人の旅行者が気づくことのようです。

ただ、もし「上品であるという評判を落としたくない」というだけで実行されるのであれば、

礼儀というのは大した徳質ではありません。

本当の礼儀とは、「他者の感情を思いやる心」が目に見える形で表れたものでなければならない

のです。

礼儀はまた、社会的な地位といったような、物事の道理を尊重するものでもあります。

社会的地位といっても、それは貧富の差に基づくようなものではなく、実際的なメリットを

考えた上で、「この人をもっと敬うべきか」「ほどほどにしておくべきか」などと判断される

ようなものでしょう。

しかし最高の形を考えれば、礼というのはほとんど愛に近いものになります。

私たちは敬虔な気持ちで、「礼は寛容にして慈悲あり、礼は妬まず、礼は誇らず、

驕らず、非礼を行わず、己の利を求めず、憤らず、人の悪を思わず」といわねばなりません。

ディーン教授(アメリカの動物学者)は人間性の六つの要素をあげていますが、

社交上の最も成熟した果実として、礼に最も高い地位を与えていることを疑問視する人はいないでしょう。

いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ②『武士道』

著:新渡戸稲造 現代日本語訳:夏川賀央 より一部抜粋

新渡戸稲造というと、昭和59年に発行された5000円札の肖像になった人物として知られていても、

武士道の著者だとは知らない人も多いのではないかと思います。

挨拶が出来ない、敬語を含め正しい日本語が話せない。平気で空缶やゴミを捨てる。

公共交通でのマナーを守らない、というような品のない日本人が増えているような気がしてなりません。

かつてアインジュタインは「日本人の素晴らしさは躾や心のやさしさにある。」と日本人を評しました。

本書はその日本人の素晴らしさの原点は己を磨く「道徳」と「修身」と説く「武士道」を現代人にも

わかりやすいように解説されています。

「仁・義・礼・智・信」日本人が忘れ失いかけている精神を見直し、品格のある生き方とは何かを

考えてみたいと思います。

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』5月度

23.08.04

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』5月度 致知出版社

致知出版社さんの『仕事の教科書』『生き方の教科書』併せて703名の方々の

言葉の中から時節や社会情勢も含めて選ばせていただいています。

5月度の中から私の心を熱くした3名のお言葉を紹介させていただきます。

以下、『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』致知出版社より

----------------------------------------------------------------------------------------------

一、荒行を乗り越えさせたもの

光永圓道 比叡山千日回峰行満行者・比叡山延暦寺大乗院住職

医学的には断食と断水の場合、一週間が生きられる限度といわれています。

そういう中で真言を唱え、お不動様を念じるわけですから、

本当に死と隣り合わせのギリギリのところまでいく。

生きることを一切否定して、仏様、お不動様に全心身をゆだねるわけです。

体力はどんどん落ち、身体もやせこけて頬がげっそりとそげ落ちてきます。

心臓に負担がかかるので本当にゆっくりとしか歩くことができなくて、

トイレも手伝っていただかないと行けなくなります。まさしく極限の状態ですが、

逆に意識は冴え渡って鋭敏になり、普段は決して聞こえない比叡山の麓を走る電車の音や、

駅のアナウンスまで聞こえたほどです。

堂入りを無事終えて出堂した時は、杖も握れないような状態でしたが、心の中は感謝の

気持ちでいっぱいでした。支えてくださった皆さんには、生まれて初めてではないかと

思うくらい、心の底から頭が下がりました。

堂入りが成満して「生き仏」などと言われますが、それまでの山廻りは菩提を求めての

自利行であったのに対して、そこからは化他行。自分のためにお山を七里半廻った上で、

人様のために京都洛北の赤山禅院まで七里半往復する赤山苦行や、京都市内を廻る京都

大廻りなどを経て、平成21年9月18日に無事、千日回峰行を満行しました。

確かに行の最中、小さな怪我は数え切れないほどしましたし、台風に遭遇したり、脱水症状で倒れたり、

たくさんの試練に遭遇しました。中でも一番大変だったのは、京都大廻りの時に脚を怪我したことでした。

累積疲労で脚がパンパンに腫れて、お医者さんからは絶対安静と言われていたんです。

その時脳裏に甦ったのは、小僧の頃にお師匠さんから言われた言葉でした。

行の最中に脚を痛めて引きずるような歩き方をしていたらしいんですが、

「脚をかばうな、引きずるな」と。かばいながら歩いたら、今度は別のところを痛めるんですよ。

ですが、かばわなければ痛いところはその一か所ですむ。言われた時は意味が分かりませんでしたが、

実際に自分の体で体験して初めて感得できるものなのですね。

結局京都大廻りの時は、それまでの歩き方で脚を痛めたわけで、歩き方を変えてひと月半

くらいかけて克服していきました。支えになったのはやっぱり周りの方々の力でした。

原因はすべて自分と思い定めてはいても、痛みを抱えながら歩き続けなければならない葛藤はある。

一人だったらいろんな意味で心が揺れてしまうんです。

でも街を歩きながらたくさんの見えないパワーをいただいているようで、行から戻ったら

小僧さんに担いでもらわないと移動できない状態だったのが、翌日草鞋を履いたら不思議と歩ける。

たくさんの方々の目に見えないパワーに後押ししていただいて続けることができたわけです。

改めて振り返ったら、それが仏様の力なのかなと。

仏様が姿形を変え、人伝えでいろんな力を与えてくださっているのを実感しました。

秘境&修行ツアーで出合ったサティア・サイババを始めとした数名の聖者達の物質化現象や、

数々の神秘体験から、光永圓道大阿闍梨の体験とはほど遠いですが、不思議としか言い表せない

現代科学の範疇を超えた現象があることを否定することは出来ません。

二、あなたは平和をつくるひとですか?

相馬雪香 難民を助ける会会長・国際MRA日本協会会長・尾崎行雄記念財団副会長

私が初めてMRA(Moral Re-armament*)のことを知ったのは昭和14年でした。

MRAはその前年、フランク・ブックマン博士(米国人牧師)の

「真の平和と民主主義は軍備ではなく、心と精神の再武装から」

との思想に基づき、ロンドンでMRA運動が開始され、以後世界各国にその活動が

広まったものです。

私は、そのMRAの運動を展開していた一人、ペッグ・ウイリアムズという女性と

出会います。

「男性が悪い、軍部が悪い、政治が悪い」と鬱積していた不満を吐き出す私に向かって、

彼女は「あなたのように男性が悪いんだ、政治が悪いんだと、人のことばかり責めているだけで

何か得られたのですか」と詰問しました。そう言われれば、人のことばかり責めていて、

憤慨するだけでは何一つ変わらないことを認めざるを得ませんでした。

最も身近な夫に対しても、いろいろ注文はあっても、私が望むようには一向に

ならなかったのですから。

「あなたは戦争は嫌だ、平和が欲しいと言うけれど、あなたのいるところで、

あなたは平和をつくる人ですか?」と聞かれたときも、グッと詰まってしまいました。

それというのも考えてみれば、私のいるところは喧嘩ばかりだったのです。

彼女の言わんとすることは、自分の周りに平和がつくれないで、どうやって

世界の平和を実現できるのかということでした。もっともな話だと思いました。

心に平和のない人間が平和を唱えることの矛盾。

朝から晩まで腹が立つばかりで、新聞を読んでは憤慨しているだけでは

どうにもならないということがよくわかりました。

「人を変えよう、社会を変えよう、世界をよくしようと思うなら、まず、あなた自身が

変わらなくては駄目です。世界の中でただ一人、あなたが変えることのできる人間は

あなた自身です」という言葉には目から鱗の落ちる思いでした。

彼女はさらにこう続けました。

「創造主(神)は、一人ひとりに計画を持っておられるのだから、それを求めて、

それに従って生きようとすることから始めるのです。まず、ありのままの自分を見ること。

人間はとかく自分は正しいと思いたいものです。でも、一本の指を人に向けるときには、

三本の指が自分を指しているのです。ありのままの自分を見るためには四つの物差しに照らして

自分を見ることが必要です。それは絶対正直、絶対無私、絶対愛という物差しです」

神様というのが嫌なら、心の声でもいい、虚心坦懐になったときに浮かんだ言葉を神に記せというので、

それならばと、やってみることにしました。

*Moral Re-armament 道徳再武装運動

ロシアや、北朝鮮、そして中国の脅威を憂い、コロナウイルスを怖がり、

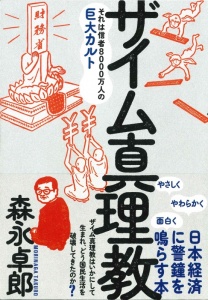

政治家が頼りない、信者8,000万人の巨大カルト、ザイム真理教(財務省)

の緊縮財政政策によって日本が沈没していくのが心配だ。

そして何よりも偏った報道しかしない日本のマスコミが

諸悪の根源だと、憤慨しても何一つ変わりません。

藤井聡 京都大学教授が提唱する「日本の未来のためにすべきこと」

を真剣に考えて、たとえ小さなことでも自分に出来る事を見つけて

取り組んで行かねばなりません。

三、散っていった友の詩を語り続けて

板津忠正 知覧特攻平和会館顧問

いま、知覧には。年間70万人もの方が訪れています。人口わずか1万4000人の

あの町にですよ。景気の低迷でよその観光地はちょっと下火になっていますが、

知覧は逆に伸びる一方なんです。館内にある特攻隊員の皆さんの写真の笑顔を見て、

皆さん感動されるんです。これから死出の旅路に立つ者が、なぜあそこまで晴れやかな

笑顔を見せられるのか。以前、あれは強制的に笑わされた顔だ、という作家もいましたが、

強制されてあんな笑顔になるかってことね。いよいよ出撃の直前ともなれば、各々の

思いを、家族への手紙や辞世の句として残しました。私はそれらをほとんど諳んじて

いるんですよ。あれこれ説明するよりも、そうした絶筆を直接ご紹介した方が

出撃前の気持ちはよくわかると思います。

これは宮城県の相花信夫少尉、18歳が継母である母親に宛てて書いた絶筆です。

「母上、お元気ですか。長い間本当にありがとうございました。

我6歳のときより、育ててくだされし母。継母とはいえ、世のこの種の女にあるごとき

不祥事は一度たりとてなく、慈しみ育てくだされし母。ありがたい母、尊い母。

俺は幸福だった。ついに最後まで「お母さん」と呼ばざりし俺。幾度か思い切って

呼ばんとしたが、なんと意志薄弱な俺だったろう。母上お許しください。

さぞさびしかったでしょう。いまこそ大声で呼ばしていただきます。

お母さん、お母さん、お母さんと」

継母であるお母さんがどんな気持ちで読まれたか、察するに余りあると思うんですよね。

それから愛知県の久野正信大尉は全文カタカナで遺書を書かれました。5歳と2歳の

二人のお子さんがいらして、きっと一日も早く父親の心情を伝えたいと思われて

小学校低学年で習うカタカナで書かれたのでしょう。

「正憲、紀代子へ。父ハスガタコソミエザルモ、イツデモオマエタチヲ見テイル。

ヨクオカアサンノイイツケヲマモッテ、オカアサンニシンパイヲカケナイヨウニシナサイ。

ソシテオオキクナッタレバ、ヂブンノスキナミチニススミ、リッパナ

ニッポンヂンニナルコトデス。ヒトノオトウサンヲウラヤンデハイケマセンヨ。

「マサノリ」「キヨコ」ノオトウサンハ、カミサマニナッテフタリヲヂットミテヰマス。

フタリナカヨクベンキョウヲシテ、オカアサンノシゴトヲテツダイナサイ。オトウサンハ

「マサノリ」「キヨコ」のオウマニハナレマセンケレドモフタリナカヨクシナサイヨ」

旅立った特攻隊員がただ気がかりだったのは、自分たちが死んだ後で

日本がどうなっていくのか、ということでした。

こんな辞世の句があります。

「国のため 捨てる命は 惜しからで ただ思わるる 国の行く末」

「風に散る 花の我が身は いとわねど 心にかかる 日の本の末」

特攻隊員たちは皆、平和を望んでやまなかった。生き残った私は、彼らの語り部として

やっていく以外にその方法が思い浮かばなかったから、一途にこれをやり続けたわけです。

私は年ほど前に2度行かせていただきました。

この中で紹介されている相花信夫少尉、5歳と2歳の2人のお子さんに宛てた久野正信大尉の他

数多くの家族への遺書とも言える手紙は涙で目が霞んでしまい、とても読み切れませんでした。

板津さんは一途に自分たちが死んだ後の日本の将来を憂いて沖縄の海に飛び立っていった

彼らの思いを語り部として後世に伝え続けられました。

混迷の今こそ私たちは失ってしまった日本人の心を何としても取り戻さなくてはなりません。

そんな想いに知覧はさせてくれます。

てれほん教話 「聞こえまっか」第六十四集より

23.07.05

私が30年近く、毎月参拝させて頂いております、

大阪市東住吉区の金光教木津教会の「てれほん教話」は

縁のある方々の信心の糧、心の力となることを願って発信されていらっしゃいます。

第六十四集の中から私の心に響いたお話をご紹介させて頂きます。

テレフォン教話「喧嘩が起こる訳は」 より

『我よしと思う心を仇として

戦いていけ 日ごと夜ごとに』

何故、私たちは「怒り」を他人にぶつけ、人を傷つけたり、争ったりしてしまうのでしょうか。

このことは、二人の人間が喧嘩をしている状態を考えると分かりやすいものです。

喧嘩が起こるのは、ひとりが「自分が正しい」と思っているところに、もうひとりが

「自分のほうが正しい」と主張するところに起こります。

お互い「自分のほうが正しい」と思い込んで相手に向かうものですから、相手の言い分を

まともに聞くことが出来ないのです。

そうして、相手の言い分をまともに聞けないために、お互いの溝がどんどん深まっていき、

最終的には「怒り」の感情をあらわにした挙句、自ら人間関係を壊してしまうのです。

結局のところ、元を辿れば「自分のほうが正しい」と思うその心がそもそも正しくない。

間違いなのです。

もしここで、「自分のほうが正しい」と思わないことが出来れば。いや、少なくとも

「相手も正しいかもしれない」と思うことが出来れば、相手の言い分をよく聞けるようになり、

まったく違う道が見えてきます。

そもそも、「相手の言い分をよく聞かない」というのが喧嘩の面目ですから、

「相手の言い分をよく聞く」という喧嘩などは起こり得ません。

加えて、言い分をよく聞いてもらって怒る、ということも起こり得ないのです。

お互いに相手の言い分をよく聞き、ものごとを冷静に、客観的に見ていけば、

実はただそれだけですべてが解決してしまうことがほとんどなのではないでしょうか。

我よし、自分は正しいと思う心こそが自分の敵なのです。その思い違い、心得違いと

戦っていくのが信心なのです。

「自分の方が正しい」と思わない稽古を共々に進めさせて頂きましょう。

二ヶ月に一度家内と共に診察をして頂いている、京都伏見区の堀田忠弘先生から

「魂」の浄化の大切さを教えて頂きました。

1) 神様はすべてを許せる。(実体がないものは許すも、許せないもない)

2) 自分を正当化しない。(記憶は消去、正当化も消去すれば心が広くなる)

3) 人間は自分との闘い(人を裁くことは出来ない)

テレフォン教話「あたりまえ」 より

悪性腫瘍のため右足を切断し、三十二歳の若さで亡くなられた医師、

井村和清さんの「あたりまえ」という詩をご存じでしょうか。

あたりまえ こんなすばらしいことを、

みんなはなぜよろこばないのでしょう

あたりまえであることを

お父さんがいる お母さんがいる

手が二本あって、足が二本ある

行きたいところへ自分で歩いてゆける

手をのばせばなんでもとれ

音がきこえて声がでる

こんなしあわせはあるでしょうか

しかし、だれもそれをよろこばない

あたりまえだ、と笑ってすます

食事がたべられる

夜になるとちゃんと眠れ、そして又朝がくる

空気をむねいっぱいにすえる 笑える、泣ける、

叫ぶこともできる、走りまわれる

みんなあたりまえのこと こんなすばらしいことを、みんなは決してよろこばない

そのありがたさを知っているのは

それを失くした人たちだけ

なぜでしょう あたりまえ

「感謝」という言葉の反対語は「当たり前」である、と言われます。

一日一日、日は経つ。夜が明けて日が暮れる。毎日が同じことの繰り返しのように

思われるのですが、決して同じではない。当たり前ではない。

何事も慣れてきますと、その一番大切な「当たり前ではない」という思いが抜け落ちる。

一日一日、その時その時が有り難いのだという思いが抜け落ちるのです。それでは台無しです。

一番大切なことは、一日一日、その瞬間その瞬間を感謝の気持ちで過ごさせて頂く。これに尽きます。

朝起きたならば、昨日まで言ったことのない、よい「おはよう」が言えるような私にならせて頂く。

毎日の仕事や交際の上に感謝が抜け落ちぬよう、感謝を現せる自分にならせて頂けるようにと

手を掌わせる。それが、信心させていただくということであり、道に生きるということなのです。

私が社員と家族に紹介させて頂いております「今日の言葉」の中で、

東洋思想家、境野勝悟さんは

「自分の人生を充実させていくのは、親でもないし、先生でもないし、環境でもない。

自分自身が感謝する心を持てるかどうかだ」

とおっしゃっていらっしゃいます。

テレフォン教話「人間の喜びとは」より

ある雑誌の中で、中学校の教師が生徒との次のようなやり取りを載せておられました。

「先生、勉強って何でしないといけないのですか?お母さんが勉強しろ、

勉強しろってうるさいんです」

「そりゃ、勉強しないと、良い学校に入れないよ」

「良い学校へ入って、何をするんですか?」

「そりゃ、卒業して立派な社会人になるんだよ」

「立派な社会人って、何ですか?」

「そりゃ、立派な家に住んで、幸せになるんだよ」

「つまり生活を楽しむってことでしょう」

「うん、まあそういうことになるね」

「そしたら僕、今でも勉強しない方が生活楽しいから、勉強はしません」

生徒からこのように言われて、その教師は返事が出来なかったとありました。

さて、皆様でしたらこの生徒にどのような言葉をかけられるでしょうか。

私はこのお話を読ませて頂いて、はて、人間の喜びとは、自分が豊かな生活を送り、

楽しむことにあるのだろうかということを思わせて頂きました。

考えてみますと、私たちは生まれてから今日に至るまでに何度、皆から「おめでとう」と

言われてきたことでしょうか。

生まれた時、本人は何も知らないのに、皆がおめでとうと喜んでくれる。小学校へ入る時もおめでとう、

卒業する時もおめでとうと喜んでくれる。中学校の時、高校の時、結婚する時も同じです。

皆、おめでとうと喜んでくれる。このように「おめでとう」というのは、自分一人だけのものではないのです。

自分の喜びが、自分だけのものでなく他人の喜びとなったときに皆が喜び合う。それが、めでたいということ

であり、人間の喜びは実はここにあるのです。

人のお世話になって生きているのが人間ですから、人のお役に立つ為、人の喜びの為に人は勉強するのです。

そして自分に恵まれた力を最大限発揮し、より人のお役に立つ為に、自分にとってより良い学校、

より良い会社に入らせて頂くのです。

人間の喜びとは決して自分だけのものではありません。真に教養のある人とは、

自分の喜びを他人に分けてあげられる人のことを言うのです。

木津教会の「信仰理念」にこのような言葉があります。

・人の痛み苦しみが我が事のように思え

・人の喜びを我が事として喜べる心

・物の有難さもったいなさがわかる心 世話になるすべてに

礼を言う心が豊かな信仰心である。

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』4月度

23.03.28

『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』4月度 致知出版社

本書の「あとがき」の読者の感想文はとても共感しました。

・「心が熱く」なり、仕事に向き合うエネルギーをいただいてます。

・勇気とたくさんの気付きを頂き、一生大切にできる本だと感じている。

・眠りに入る前に枕元に来て人生の何かを講義してくれる一冊。

・食事は体を作るものとしたら、本書は心の栄養となるもの。

4月度の中から私の心を熱くした3名のお言葉を紹介させていただきます。

以下、『1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書』致知出版社より

----------------------------------------------------------------------------------------------

一、使命、懸命、宿命

柏木哲夫 金城学院大学学長

私には自分の人生を動かしていく三つの言葉があります。それは使命、懸命、宿命という

言葉です。使命というのは、作家の三浦綾子さんが亡くなる前にテレビの取材で言われていて、

すごいなと思った言葉なんです。

三浦さんは、「使命というのは命を使うと書くでしょう」とおっしゃるんですね。

「私は小説を書くことが自分の使命だと思っているので、死ぬまで小説を書き続けます。

いま私は体を病んでいますから、小説を一冊書いたらクタクタになって、ああ、命を使ったなと

実感するんです。けれども、小説を書くということは自分にとって命を使うことで、それが使命なので、

その使命を全うしたいと思います」と。この話を伺って、使命というのは命を使うということなんだと

教えられました。

それからしばらくして、今度は瀬戸内海のある小さな島で診療所をやってこられた老いた医者のことを

知りました。七十五歳ぐらいですがまだお元気で、医療に恵まれない島の人たちのために自分の一生を

捧げようと懸命に働いてこられたそうなんです。

その方のことを知った時、懸命というのは命を懸けることなんだな、と思い至りました。

その方は、自分の医師としての仕事に命を懸けてこられた。周りの人は、こういいかげんに都会に戻って

のんびりしたらどうかと言うけれど、自分はここに骨を埋めるつもりです。それが私の宿命だと思います、

と言われるんです。

普通、宿命というとなんとなくネガティブな感じがありますけれども、そのお話を聞いて、宿命と

いうのは命が宿ることなんだと私は思ったんです。

命を使い、命を懸けて、その結果命が宿るような人生を送る。そんな生き方ができたらすごいな、

と思うんです。

生まれたように、自分では変えられない事であり、運命は自分の考え方、生き方次第で変える事が

出来るものではないか、と考えていました。柏木さんのおっしゃる命を使う「使命」、命を懸ける

「懸命」の生き方の結果「命が宿る」という考え方に「宿命」の概念が変わりました。

二、妹は私の誇りです

山元加津子 石川県立小松瀬領養護学校教諭

お姉さんの結婚式には、お姉さんに浴衣を縫ってあげようと提案しました。でもきいちゃんは

手が不自由なので、きっとうまく縫えないだろうなと思っていました。けれど一針でも二針でも

いいし、ミシンもあるし、私もお手伝いしてもいいからと思っていました。けれどきいちゃんは

頑張りました。最初は手に血豆をいっぱい作って、血をたくさん流しながら練習しました。

一所懸命にほとんど一人で仕上げたのです。とても素敵な浴衣になったので、お姉さんのところに

急いで送りました。するとお姉さんから電話がかかってきて、きいちゃんだけでなく、私も結婚式に

出てくださいと言うのです。

お母さんの気持ちを考えてどうしようかと思いましたが、お母さんに伺うと「それがあの子の

気持ちですから出てやってください」とおっしゃるので、出ることにしました。お姉さんは

とても綺麗で、幸せそうでした。でも、きいちゃんの姿を見て、何かひそひそお話をする方が

おられるので、私は、きいちゃんはどう思っているだろう、来ないほうが良かったんだろうかと

思っていました。そんなときにお色直しから扉を開けて出てこられたお姉さんは、驚いたことに、

きいちゃんが縫ったあの浴衣を着ていました。一生に一度、あれも着たいこれも着たいと思う

披露宴に、きいちゃんの浴衣を着てくださったのです。そして、お姉さんは旦那さんとなられる方と、

マイクの前に立たれ、私ときいちゃんをそばに呼んで次のようなお話をされたのです。

「この浴衣は私の妹が縫ってくれました。私の妹は小さいときに高い熱が出て、手足が不自由です。

でもこんなに素敵な浴衣を縫ってくれたんです。高校生でこんな素敵な浴衣が縫える人は、いったい

何人いるでしょうか。妹は小さいときに病気になって、家族から離れて生活しなければなりません

でした。私のことを恨んでるんじゃないかと思ったこともありました。でもそうじゃなくて、私の

ためにこんなに素敵な浴衣を縫ってくれたんです。私はこれから妹のことを、大切に誇りに思って

生きていこうと思います。」

会場から大きな大きな拍手が湧きました。きいちゃんもとてもうれしそうでした。お姉さんは、

それまで何もできない子という思いできいちゃんを見ていたそうです。でもそうじゃないと

わかったときに、きいちゃんはきいちゃんとして生まれて、きいちゃんとして生きてきた。

これからもきいちゃんとして生きていくのに、もしここで隠すようなことがあったら、

きいちゃんの人生はどんなに淋しいものになるんだろう。この子はこの子でいいんだ、

それが素敵なんだということを皆さんの前で話されたのです。きいちゃんはそのことがあってから、

とても明るくなりました。そして「私は和裁を習いたい」と言って、和裁を一生の仕事に

選んだのです。

冷やかされもしますが、このお話を読んだ時の涙は何か違うように感じました。悲しい涙、

淋しい涙では勿論ありませんが、嬉しい涙とも違うように思います。心が熱くなるような感激の

涙と表現するのが一番近いのでは・・・!

三、商売の極意は熱と光を相手に与えること

田中真澄 社会教育家

私たちは皆個人企業であり、一人ひとりが人生の経営者です。定年や退職というのは人間社会が

決めた単なるルールにすぎず、本来定年も退職もないのが人生というものです。

ところが、現役時代はビジネスの第一線でばりばり活躍していた人が、定年とともに人生の目的を

見失ってしまうというケースがとても多いのです。

退職する前後、「これからはゴルフや旅行などで第二の人生を満喫しよう」と意気揚々だった

人たちも、一年、二年と経つうちに、何とも言えない虚しさに襲われるようになります。最近でも

高校の同窓会に参加した友人が「田中君、毎日が退屈で退屈で死にそうだよ」と

ぼやいていましたが、彼に限らず多くの人たちの実感なのだと思います。

サラリーマンは退職と同時に「所属価値」を失ってしまいます。大企業の権威をバックに肩で

風を切る勢いだった人も、会社の社員という所属価値を失ってしまえば、誰からも相手に

されなくなるものです。その時、問われるのが「存在価値」です。言い換えれば、「どこの企業の

どういう肩書の方ですか」から、「あなたには何ができますか」という問いへの答えが求められる

のです。これからの人生百年時代を生き生きと生き抜くうえでは、自分自身の「生き方革命」が

とても重要になってきます。

私に存在価値の大切さを気づかせてくれたのは父でした。父は元軍人で私たち一家は戦後、いまの

韓国・釜山から日本に引き揚げてきました。ところが、日本が独立するまでの六年半、父は

パージによって公職に就くことができず、過酷な行商で家族の生活を支えたのです。日本国内が

食べるものに事欠いていた頃までは、行商でもなんとか食い繋いでいけましたが、物が豊かに

なるにつれて厳しさは増していきました。それでも父は決して行商をやめようとせず、朝早くから

夜遅くまで人の二倍、三倍、汗水流して黙々と働きました。私はそういう父の後ろ姿をとおして、

「人間は命がけで打ち込めば生きられるのだ」と教えられたのです。

父は軍人だっただけに商売には全く不慣れでしたが、ある人からこう教わったそうです。

「田中さん、商売というのは簡単なんだよ。太陽のように生きればいいんだ。太陽は二つのものを

人に与えてくれる。一つは熱。熱意をもって人に接すれば、その熱は自然と相手に伝わる。

もう一つは光。光を与えて相手を照らし、関心を持ってその人の存在を認めてあげることが大事

なんだ」

父は生前、「俺は商いのことは何も知らないが、この二つだけは心の支えにしてきた」と私に

話していました。私が個業家(個人事業主)になったのも、そんな父の影響です。これまで

有料の講演会だけでも六千五百回以上も行ってきましたが、私が伝えたいメッセージを凝縮

すれば、父から教えられた「熱と光を相手に与えよ」に尽きるように思います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

迫った日本の緊急の課題ではないでしょうか。

その「生き方革命」を支える「健康寿命」の延伸に役立つ製品を開発することが当社の使命と

考え、それらの製品の普及に熱意をもって、多くの人々に光を与えられるよう懸命に取り組ませて

いただくことが宿命となるような会社を目指したいと思います。

『人間における運とツキの法則』藤尾秀昭

23.02.01

運の重要さについては、何度も取り上げさせていただいてますが、

月刊『致知』が44年間に取材させていただいた人たちに共通して

いるのは、遭遇した逆境、困難を運とツキで乗り越えていることです。

では、その人たちはいかにして運とツキに恵まれたのか。

そのヒントを記事にした中から選んだのがこの小篇です。

人生に運とツキというものは確かにある。

しかし、運もツキも

棚ぼた式に落ちてくるものではない。

『安岡正篤(まさひろ)一日一言』に

「傳家寳(でんかほう)」と題する一文がある。

ここに説かれている訓えは全篇これ、

運とツキを招き寄せる心得といえるが、

その最後を安岡氏は

「永久の計は一念の微にあり」

と記している。

人生はかすかな一念の

積み重ねによって決まる、というのである。

新潮社を創業した佐藤義亮氏に、

浅草で商いを手広く営む知人があった。

ある晩、その人の店が全焼した。

翌日、佐藤氏が見舞いに駆けつけると、

なんと、知人は酒盛りをして騒いでいるではないか。

気が触れたか、とあきれる佐藤氏に、

知人は朗らかに言った。

「自棄になってこんな真似を

しているのではないから、

心配しないでください。

私は毎日毎日の出来事はみな試験だ、

天の試験だと覚悟しているので、

何があっても不平不満は

起こさないことに決めています。

今度はご覧のような丸焼けで

一つ間違えは乞食になるところです。

しかし、これが試驗だと思うと、

元気が体中から湧いてきます。

この大きな試験にパスする決心で

前祝いをやっているのです。

あなたもぜひ一緒に飲んでください」

その凄まじい面貌は

男を惚れさせずにはいない、と

佐藤氏は言っている。

知人は間もなく、

以前に勝る勢いで店を盛り返したという。

運とツキを招き寄せる法則は古今に不変である。

最後に、つい先日、大和ハウス工業の

樋口武男会長から伺った話を付記する。

「人の道を守らない人間、

親を大事にしない人間、

恩ある人に砂をかける人間に、

運はついてこない」

人生の真理はシンプルである。

運命とは定まっているものではない。

自ら運び、ひらいていくものである。

そのためには心のコップを立てなければならない。

それをなすのが教育である。

教育は心のコップを立てることから

始まるといっても過言ではない。

まず心のコップを立てる

運命をひらく第一条件である。

第ニの条件は、決意すること。

小さなことでいい。

小さなよきことを決意する。

そこから運命の歯車は回転していく。

そして決意したら、それを持続すること。

花は一瞬にして咲かない。

木も瞬時には実を結ばない。

自明の理である。

次に、「敬するもの」 を持つこと。

「敬するもの」とは

人が心の中に持った太陽である。

すべての生命は太陽に向かって成長する。

心もまた敬するものを持つ時、

それに向かって成長する。

最後に、「縁」 を大事にすること。

縁を疎かにして大成した人は一人もいない。

「不幸の三定義」 というのがある。

脳力開発の第一人者・西田文郎氏から聞いた。

一、 決して素直に 「ありがとう」 といわない人

一、 「ありがとう」 といっても、恩返しをしない人

一、 「ありがとう」 と唱えただけで

恩返しはできたと思っている人

縁のある人に、

この逆のことを心がけていくところに、

運命をひらく道がある。

心したいことである。

「功の成るは成るの日に成るに非ず。

けだし必ず由って起る所あり。

禍の作るは作る日に作らず。

また必ず由って兆す所あり」

蘇老泉の「管仲論」にある言葉である。

人が成功するのは、ある日突然成功するわけではない。

平素の努力の集積によって成功する。

禍が起こるのも、その日に起こるのではない。

前から必ずその萌芽があるということである。

運をつかむのもまた、同じことだろう。

宝くじを当てる。これは運をつかむことだろうか。

棚ぼた式に転がりこむ幸運というのは、

得てしてうたかたのごとく消え去るものである。

ことによると身の破滅にもなりかねない。

運をつかむには、

運に恵まれるにふさわしい体質を

作らなければならない。

言い換えれば、運を呼び寄せ、

やってきた運をつかみ取るだけの

実力を養わなければならない、ということである。

そういう意味で忘れられない言葉がある。

よい俳句を作る三つの条件である。

どなたの言葉かは失念したが、

初めて目にした時、胸に深く響くものがあった。

その第一は、強く生きること。

強く生きるとは、「主体的に生きる」ということだろう。

状況に振り回されるのではなく、

状況をよりよく変えていく生き方である。

「覚悟を決めて生きる」と

言い換えることもできよう。

小卒で給士から大学教授になった

田中菊雄氏の言葉。

「一生の間にある連続した五年、

本当に脇目もふらずに、さながら憑かれた人のごとく

一つの研究課題に自分のすべてを集中し、

全精力を一点に究める人があったら、

その人は何者かになるだろう」

こういう信念、姿勢が、強く生きる人格のコア(核)になる。

第二は、深く見る

強く生きることで初めて視点が定まり、

深く見ることができる。

深く見るとは本質を見抜くことである。

状況を見抜くことでもある。

ここに知恵が生まれる。

第三は、巧みに表す

巧みに表すことは大事である。

分野を問わず、技術、技巧なくして

よいものは作れない。

だが、それだけではよいものは作れない。

強く生きる信念、深く見る姿勢があって、

初めて技巧は生きてくる。

この三条件はそのまま、よい運をつかむ条件である。

「弱さと悪と愚かさは互いに関連している。

けだし弱さとは一種の悪であって、

弱き善人では駄目である」

哲学者、森信三師の言葉である。

運をつかむ道は人格陶冶の道であることを、

哲人の言は教えている。

木が弱り衰えていくのには五つの段階がある、

と安岡正篤師が言っている。「木の五衰」である。

この木の五衰を避けるには、

枝葉が茂ってきた段階で刈り取ること、

即ち省くことだと安岡師は説き、

人間もまた同じだという。

人間も貪欲、多欲になって修養しない、

つまり省かなくなると、風通しが悪くなり、

真理や教えが耳に入らなくなり、

善語善言を学ぼうとしなくなる。

これは「据上がり」で、そうなると「末枯れ」が起こり、

「末止まり」となる。

人間が軽薄、オッチョコチョイになり、進歩が止まってしまう。

揚げ句はつまらない人や事に関わり、

取り憑かれて没落する。「虫喰い」である。

これを「人間の五衰」というと

安岡師は人間の通弊を突いているが、

こういう人に花が咲かないのは自明の理であろう。

『易教』にこういう言葉がある。

「性を尽くして命に至る」

自分が天から授かったもの、もって生まれた能力を

すべて発揮していくことで天命に至る、というのである。

天命に至る道は、

そのまま人間の花を咲かせる道である。

このことを深く肝に銘じたい。

『致知』2018年5月号掲載の稲盛和夫氏のインタビューは、

人間の花を咲かせるための示唆に溢れている。

86年の人生を振り返り、人生で一番大事なものは何かの質問に、

稲盛氏はこう即答されている。

「一つは、どんな環境にあろうとも

真面目に一所懸命生きること…

(私が)ただ一つだけ自分を褒めるとすれば、

どんな逆境であろうと不平不満を言わず、

慢心をせず、いま目の前に与えられた仕事、

それが些細な仕事であっても、

全身全霊を打ち込んで、

真剣に一所懸命努力を続けたことです。」

「それともう一つは、やはり利他の心、

皆を幸せにしてあげたいということを

強く自分に意識して、

それを心の中に描いて生きていくこと。

いくら知性を駆使し、策を弄しても、

自分だけよければいいという

低次元の思いがベースにあるのなら、

神様の助けはおろか、周囲の協力も得られず、

様々な障害に遭遇し、挫折してしまうでしょう。

“他に善かれかし“

と願う邪心のない美しい思いにこそ、

周囲はもとより神様も味方し、

成功へと導かれるのです」

これまで『致知』にご登場いただいた

多くの先達が、同じことを述べている。

人間の花を咲かすための原点がここにある。

我が行いとしたい言葉である。

最後に、花はすぐには咲かない。

凡事の徹底と長い歳月の掛け算の上に

咲くものであることを忘れてはならない。

古典に教えがある。

「皇天は親なし。ただ徳をこれ輔く」

-----天は人を選んで親しくしたりしない。

ただ徳のある人を助けると、『書経』にある。

『老子』も同じことをいう。

「天道は親なし。常に善人に与す」

東洋の古典は一致して

運と徳は相関している、と説いている。

その人が持っている、

あるいは培ってきた徳分に応じて、

人はそれにふさわしい運命に出逢っていく、

と教えている。

ではどうすれば、

徳を高くすることができるのか。

それに至る道程を

ズバリ示した言葉が『論語』にある。

「事を先にし、得るを後にするは

徳を崇くするに非ずや。

その悪を攻めて人の悪を攻むることなきは

慝(とく)を修むるに非ずや」

まずやるべきことをやる。

それによってどんな報酬があるかを考えるのは

後回しにする。

それが徳を高めることになる。

自分のよくないところを攻めて、

人のよくないところは攻めない。

それが自分の中に潜んでいる悪を

修めていくことになる、というのである。

拳拳服膺(けんけんふくよう)したい言葉である。

徳を修める上で大事な心得を

『易経』も説いている。

「身に返りて徳を修む」

-----困難に遭う。失敗する。

そういう時は自分に原因がないかを反省する。

それが徳を修めることになるという。

徳を高めるには

徳を損なう道があることも

知っておかねばならない。

『孟子』の言葉に耳を傾けたい。

「自ら暴(そこな)う者はともに言うあるべからざるなり。

自ら棄つる者はともに為すあるべからざるなり」

自ら暴う者はやけくそになる者。

自ら棄つる者は捨て鉢になる者。

そのような者とは共に語り、

為すことはできないというのだ。

自暴自棄になる時、

運命は坂道を転げ落ちるように悪くなる。

心したい。

最後に、

『致知』が四十年の取材を通じて教わった

徳を高める方法

-----それは与えられた環境の中で運命を呪わず、

不平不満をいわず、最高最善の努力をすること。

仕事のジャンルを越えて

一流といわれる人たちは

この一点で共通していた。

運と徳を高める根幹をここに見る。

あとがきより

遇と不遇とは時なり。

『荀子』の中にある孔子の言葉です。

人間の運命は時世のいかんでうまくいく時もいかない時もある。

だが、そこで一喜一憂してはならない。不遇だからと腐ったり落ち込んだり、

調子がいいからと有頂点になったり驕ったり、といったことはせず、

孜々(しし)として自分のなすべきことに努めていく。それが何より大事だ、と

孔子は言っているのです。

これは私たちが生きていく上で知っておいたほうがよい、

古今変わらぬ人生の鉄則と言えます。

-----------------------------------------------------------------------------

『人間における運とツキの法則」藤尾秀昭 致知出版社より引用

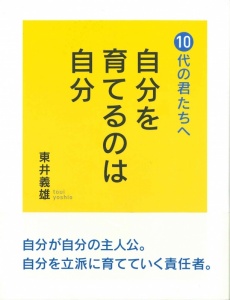

10代の君たちへ 『自分を育てるのは自分』 東井義雄 (1)

22.12.08

本書のサブタイトル

”10代の君たちへ”

と帯書きの

「自分が自分の主人公。

自分を育てていく責任者」

という言葉に惹かれ、5人の孫達に読ませたいという想いで

購入させていただきました。

著者が30年も前に亡くなられた方ですから、時代背景が

現在とは異なる部分が多いため、孫に伝わるかどうか

懸念もありましたが、読み始めましたらお話に圧倒され

感動で胸が一杯となり、涙なしで読むことが出来ませんでした。

章題の「私を私に育てる責任者は私」 と「バカにはなるまい 」の中から

”孫を含め若い人たちの心に響いてくれたら”という私の願いと共に、

終活を迎えた私の心に熱い想いを甦らせてくれたお話をご紹介させて

いただきます。

1.五千通りの可能性の中から

皆さん、東昇先生という先生のお名前、聞いたことありませんか。京都大学の名誉教授で、

1ミリの100万分の1、こんな小さな世界を研究していらっしゃる先生です。日本ではじめて

電子顕微鏡をおつくりになった先生です。

この東先生がね、猫は生まれてすぐ人が育てても猫に育つ。犬は生まれてすぐ人が育てても犬に育つ、

ところが、人間は人間の子に生まれたからといって、人間に育つとは決まっていない。

今日の学者の定説では、約5000通りの可能性を持って生まれてくるとおっしゃっているんです。

東先生のそのお言葉を読ませていただきながら、思い出しましたのは、今から50年あまり前、

インドの山奥で、狼の住んでいるほら穴から、二人の人間の女の子が発見されました。

狼が赤ん坊をさらっていって、穴の中で育てていたんです。

小さな赤ん坊を育てて、ずいぶん長い間育てられたんでしょう。推定八つばかりになっていたんですが、

人間の世界に連れ戻されて、一生懸命人間に育てる教育をやったんですが、とうとう二人とも、

人間に戻りきることができないで亡くなってしまいました。真暗闇の中でも、目がらんらんと光って、

何でも見える。何十メートル先にある餌が、鼻でわかる。

餌があるぞということがわかりますと、八つばかりになっていたその女の子も、二本の足で立つことも

できないものですから、四つ足で、ものすごい勢いで飛んでいって、手を使うことができません。

貪り喰う。夜中の一定の時刻になると、遠吠えをやる。人間に生まれても、狼が狼の暮らしの中で育てると

人間の子も狼になる可能性さえ持っているんですね。

しかし、皆さんが今狼になってやろうと思っても、ちょっと無理でしょう。遅いでしょうね。

狼になるためにはもう少し早くから狼になるような、狼の暮らしの中で育つ必要があるわけでしょう。

しかし皆さん、今も獣には簡単になれますよ。どういう獣になれるか。「なまけもの」という獣には

今すぐにでもなれる。しかし、もう狼にはなれんでしょう。しかし死刑囚にはなれるんですよ。

五千通りの可能性の中には、死刑囚になる可能性を皆さんたちはちゃんと持っている。

私も持っているんです。誰もがその可能性を持っているんです。

2.私も世界でただひとりの私

その五千通りの可能性の中からね、どんな自分を取り出していくか。皆さん一人ひとりが

その責任者なんですよ。皆さんこんなたくさんいるように見えますけどね。自分は一人しかいない。

大阪のNHKから招かれて出向きました。国鉄大阪駅の地下を歩いてますとね、たくさんの人が、

ぎっしり歩いている。その時に感じたんですが、同じ人は一人もいないんですね。皆さん一人ひとり

違うんですね。こんなにたくさん人がいるのに、同じ人が一人もいない。

その時はっと気付いてみたら、私も世界でただ一人の私なのだということでした。その世界でただ一人の私を、

どんな私に仕上げていくか。その責任者が私であり、皆さん一人ひとりなんです。

世界でただ一人の私を、

どんな私に仕上げていくか。

その責任者が私であり、

皆さん一人ひとりなんです。

3.おかげさまでという生き方

皆さんの中に、こんな辛いこと、我慢できない、死んでしまおうと思ったことはありませんか。

こないだ、私の近くの中学生が自殺をしたんですが、どうか皆さん、そんなことは考えないでくださいね。

死ぬほど辛いことにあっても、胸に手を当てた時、ドキドキがドキドキしていたら、

「しっかり生きてくれよ」という仏様の願いが働いてくださっているんだと考え直してくださいね。

去年の夏休み、私の知っている校長先生がやってこられました。何か心配そうな顔をしていらっしゃる。

どういうことかなと思っておりましたら、そこのお嬢さんがね、大学に行っているんだそうですが、

赤ん坊の頃から肌にアザがあって、どの病院に連れて行っても治らん、どの医者にかかっても

治らん。だんだん性格が暗くなり、家でものを言わなくなってしまった。お母さんが心配して、

こっそり日記を読んで見られたのです。すると、

「お父さん、お母さんは、なぜ私を生んだのか。私を苦しめるために生んだのか」

そんなことが毎日日記に書いてある。びっくりして、どうしたらいいでしょうかとやってこられたんです。

私はね、この本の話をいたしました。これは、薄っぺらい本ですがね。山口県の木村ひろ子さんという女の方が、

左足でお書きになった本です。左手ではないのです。左足です。私の書いた本はみんなね、私が手で書いた本ですが、

これは、木村さんが、左足でお書きになった。木村さんは生まれて間もなく、脳性マヒという病気にかかられ、

両手両足が動かんようになってしまった。ものをいえんようになった。左の足がすこし動くんだそうです。

その上、三つになった時、お父さんが死んでいかれました。十三になった時、お母さんが死んでいかれました。

両手両足が動かない。お父さん、お母さんもいない。

想像できますか。何が一番辛いでしょう。女の方想像できますか。同じね、脳性まひの十七歳のきみちゃんという

お嬢さんがこんな日記を書いています。

ひとつの願い

お便所に一人でいけるようになりたいのです

それが私の願いです

たった一つの願いです

神様、神様がいらっしゃるなら

私の願いを聞いて下さい

あるけないこと

口がきけないこともがまんします。

たった一つ お便所に

一人で

一人で行けるようになりたいのです

お願いします

真剣な願いでしょうね。誰か親切な人が連れて行ったとしても、手が動かんのですから、

自分で後始末ができません。辛かったでしょうね。木村さんも、

「手洗いに、人のお世話にならずに行けるようになるまでは、飲まないぞ、

食べないぞと頑張ってきました」とお書きになっている。

お友達が小学校に行くようになると、私も学校へ行って賢こうなりたいな、手や足が動かんでも

賢こうなりたいなと、どんなに願ってみても、手や足が動かんもんが、学校へ行けません。

その時、お母さんを先生に、わずかに動く左足に鉛筆をはさんで字を習った、その字が、ここに

書いてあるんです。お友達が中学校へ行くようになると、私も中学校に行って、賢こうなりたいな。

どんなに願ってみても、学校には行けません。考えれば考えるほど、自分がみじめになってきます。

だから決心しました。「二度の再び学校にいけないことを悔やまんぞ」と心に決めて、

不就学 なげかず左足に 辞書めくり 漢字暗記す 雨の一日を

こんな歌が書いてあります。わずかに動く左足で字引をめくって覚えた漢字がここに書いてあるんです。

左足に 米とぎかしぎ 墨をすり 絵をかきて生く ひとすじの道

左足でお米洗って、左足でご飯炊いて、左足に墨をはさんで墨をすり、左足に筆をはさんで絵を画いて、

その絵を売って生きていらっしゃるんです。しかも、これだけなら、自分のために生きとるにすぎない

じゃないか。自分のために生きとるというのなら、毛虫だって自分のために一生懸命生きとるやないか。

せっかく人間に生まれさせていただきながら、毛虫と一緒では申し訳ないじゃないかというので、

この左足でお画きになった絵の収入の中から、毎月、体の不自由な皆さんのために出していらっしゃるんです。

そして、

「わたしのような女は、脳性マヒにかからなかったら、生きるということの

ただごとでない尊さを知らずにすごしたであろうに、脳性マヒにかかった

おかげさまで、生きるということが、どんなにすばらしいことかを、

知らしていただきました」

脳性マヒにかかったおかげさまで。

生きるということはそういうことなんですね。どうか皆さんも、体のどっかに

不自由なところがあっても、このために死んでやろうなんて考えないで、

胸に手を当てた時、ドキドキしていたら仏様が、

「辛かろうけど、しっかり生きろ」

とおっしゃっているんだと考え直して、そして、このおかげさまでと

いうような受け止め方で、生きる生き方を求めていただきたいですね。

10代の君たちへ 『自分を育てるのは自分』 東井義雄 (2)

22.12.08

4.もえさしが気付かせてもらった

校長を勤めていた学校まで、家から通えませんでしたので、学校から200メートルほど離れたところで

自炊をしていました。夜、食事の片付けをやり、先生たちが書いてくださっている教育記録に、

私の感想を書いているうちに夜がふけてきます。

「ぼつぼつ、休ましてもらおうか」

仏様に、夜のおつとめ(正信偈を読み、おまいりすること)をすまして、寝床の上に横になろうとして、

「もえさしが寝よるわい」と思いますと、哀れで、みじめで、やりきれません。」

「太田君はもえさしを大事にするというが、もえさしを大事にするにはいったいどうすればいいのか」

いてもたってもおれません。なかなか寝つかれません。

それでもいつのほどにか眠りにつきました。

朝になって、お便所でしゃがもうとしかけて、

「もえさしがしゃがみよるわい」と思いますと、哀れで、みじめで、やりきれません。

いてもたってもおれんもんですから、その問題に答えてくれそうな書物を、手当たりしだいに読みあさりました。

そして、ついに行き当たったのが「若きいのちの日記」という本でした。

ひょっとして、皆さんの学校の図書館にあるんじゃないかな。本屋さんに今出ております。

その本を知らない人もね、ひょっとして、皆さんがまだ小さい頃、テレビなんか見ていると

「マコ、わがままいってごめんね、ミコはとっても幸せなの・・・」

という歌があったのを知っているでしょう。

あのミコ、本当の名前は大島みち子、私の兵庫県の織物の町、西脇という町の娘さんです。

西脇の中学校の校長をやっていたのが、ちょうど師範学校の同級生で、その大島みち子さんを教えたんだ

といっているんですが、子どもの頃は顔はかわいいし、頭はすばらしくいいし、体は健康だし、

気立てはやさしいし、本当にいい子だったといっております。

ところが、高等学校に入った時、顔の軟骨が腐る、なんとかいう、イやなめずらしい病気にかかったんです。

顔には軟骨がありますね、鼻なんかも。これが腐ってしまうんです。でも、一時よくて、

高等学校を5年かかって卒業しているようです。

その大島みち子さん、そんなイやな病気にかかって、高等学校を5年かかって卒業し、

京都の同志社大学の文学部に入りました。大学に入ったと思ったら、またそのイやな病気が再発しまして、

長い病院生活がはじまりました。

その間に、河野誠という学生と知りあって、互いに手紙を取り交わす間柄になったんです。

が、とうとう二人はいっしょになれずに、短い生涯を病院のベッドの上で閉じていきました。

その大島みち子さんが書き残した日記を集めたのが「若きいのちの日記」という本です。

それを読みました時、現代娘の大島みち子さんに教えられた気がしました。

大島みち子さんは書いてます。

「病院の外に健康な日を三日ください。一週間とは欲ばりません、ただの三日でよろしいから病院の外に

健康な日がいただきたい」

ただの三日健康な日がもらえたら、皆さんはどう使いますか。大島みち子さんは書いています。

「一日目、私はとんで故郷に帰りましょう。そして、お爺ちゃんの肩をたたいてあげたい。

母と台所に立ちましょう。父に熱燗を一本つけて、おいしいサラダを作って妹たちと、楽しい食卓を

囲みましょう。そのことのために一日がいただきたい」

とんで西脇に帰って、かわいがっていただいたお爺ちゃんの肩、ぞんぶんに叩かしていただきたい。

お母さんといっしょに、お炊事することの中に、お母さんの娘に生まれた幸せを味あわせていただきたい。

ご苦労ばかりかけっぱなしのお父さんのお膳に、熱いお燗を一本つけさしていただきたい。

妹たちと、楽しい食卓を囲ましていただきたい。そのために一日がいただきたいというのです。

「二日目、私はとんであなたのところへ行きたい」

その河野誠青年のところへ行きたいというんです。

「あなたと遊びたいなんていいません。お部屋のお掃除してあげて、ワイシャツにアイロンをかけてあげて、

おいしい料理を作ってあげたいの。そのかわりお別れの時、優しくキスしてね」

あなたと遊びたいなんていいません。愛する人の部屋のお掃除をする中に、

女のしあわせを味わわせていただきたい、

愛する人のワイシャツに、心を込めてアイロンをかけてあげることの中に、

女の生きがいを味わわせていただきたい。愛する人のお料理をつくってあげる中に、

女に生まれたしあわせを味わわせていただきたいというのです。

「三日目、私は一人ぼっちで思い出と遊びましょう。そして、静かに一日が過ぎたら、

三日間の健康をありがとうと、笑って永遠の眠りにつくでしょう」

まだ若い大島みち子さんに教えられた気がします。

「そうだった。今まで粗末に考えてきた、つまらなく見えていた、そのひとつひとつをもう一度、

思いを新らたにして考え直す以外、もえさしを大切にする道はなかったんだ」

そんなふうに気付かしてもらいましたね。

皆さんも、いろいろな悩みを

持っておられるかもわかりませんがね、

おかげさまでというような受け止めが、

できるようになってください。

『自分を育てるのは自分』東井義雄 著 致知出版社 より引用

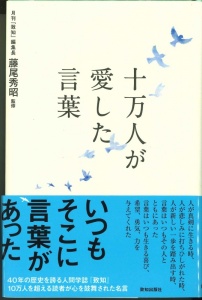

『十万人が愛した言葉』(1) 月刊「到知」編集長 藤尾秀昭監修

22.11.29

人が真剣に生きる時、

人が悲しみに打ちひしがれた時、

人が新しい一歩を踏み出す時、

言葉はいつもその人と

ともにあった

言葉はいつも生きる喜び、

希望、勇気、力を

与えてくれた

知れません。迷った時、困った時、そして心が折れかけた時に立ち向かう勇気が湧いてきました。

本書の名言の中からいつものように今の私の心に特に響いた言葉をご紹介させていただきます。

第一章 自分を育てる

1.自分は自分の主人公

世界でただひとりの

自分を創っていく責任者 ・・・教育者 東井 義雄

「世界でただ一人の私を、どんな私に仕上げていくか。その責任者が私であり、皆さん一人ひとり

なんです。」東井氏が子供たちに投げかけたメッセージは、世代を超え、胸に強く響いてきます。

2.心構えというのは、どんなに磨いても

毎日ゼロになる能力である。

毎朝歯を磨くように、

心構えも毎朝磨き直さなければならない ・・・社会教育家 田中 真澄

「人生は今日が始まり」をテーマに、聴衆の魂に火をつける熱誠公演を7,000回以上にもわたり

行ってきた田中真澄氏。心構えというものの急所を押えた卓見といえるでしょう。

3.能力の差は五倍

意識の差は百倍 ・・・日本電産社長 永守 重信

「人間の能力の差は5倍まで。しかしやる気の差は100倍にもなる。」

28歳で会社を起こし、一代で世界的企業をつくり上げた永守重信氏。意識の力で人生を切り拓いた

その言葉には迫力がこもります。

4.よい本を読め

よい本によって己を作れ

心に美しい火を燃やし

人生は尊かったと

叫ばしめよ・・・仏教詩人 坂村真民

詩壇には目を向けず、自分という人間をつくりあげるために、人々の心に光を灯すために

詩を書き続けた坂村真民氏。貫くものを持ち、心に美しい火を燃やし、尊い人生を生きよと、

時代を超え語りかけます。

第二章 生き方の流儀

1.晩年がいい人の条件の一つは、

人のせいにしないこと・・・精神科医 斎藤 茂太

「心の名医」と呼ばれた精神科医・齋藤茂太氏。多くの臨床経験を踏まえ、「輝きのある人生に

するためには、他人に依存することなく、自立した考えを持つべき」と説きます。

2.「今がその時、その時がいま」

本当にやりたいと思っていることがいつか来るだろう。

その瞬間に大事な時が来るだろうと思っていても

いま真剣に目の前のことをやらない人には決して訪れない。

憧れているその瞬間こそ、実はいまである。・・・サグラダ・ファミリア主任彫刻家 外尾 悦郎

スペインにあるサグラダ・ファミリア教会の建設に携わってきた外尾悦郎氏が、その40年間、

常に自らに言い聞かせてきた言葉。憧れてきたその瞬間は「いつか」ではなく「いま」目の前に

あるのです。

3.馴れるということは

何と恐ろしいことであろう。

馴れることによって、

感謝すべきことさえ不満の種になってしまうのだ・・・作家 三浦 綾子

難病の連続だった三浦綾子さんの人生。肺結核、脊椎カリエス、紫斑病、喉頭がん、帯状疱疹、

大腸がん、パーキンソン病・・・。病床で紡がれた言葉は、人間の業に対する深い洞察に満ちて

います。

4.天の父よ、どんな不幸を吸っても

吐く息は感謝でありますように・・・『到知」連載「禅語に学ぶ」

若い身でがんになった女性。教会の前にあったこの言葉に「悪いと思われても、陰にはよいことも

隠されている」と心に刻み、その生を全うしたといいます。円覚寺の横田南嶺老師が紹介していた

話です。